¿Cuándo dejaremos de utilizar un lenguaje y narrativas capacitistas en los medios de comunicación?

Los medios de comunicación siguen siendo uno de los pilares fundamentales que permean la información y trasmiten parte del conocimiento que circula en nuestras sociedades. Aún en la actualidad, y pese a las múltiples herramientas para la obtención de conocimiento, muchas personas optan por depositar su confianza y legitimidad en toda la información y datos emitidos a través de la llamada “mass media”. Sin embargo, la mayoría de esa comunicación suele ocurrir con un sesgo capacitista, lo cual sigue colocando a las personas que vivimos con discapacidad en una situación de desventaja social y perpetuando la vulneración de nuestros derechos humanos.

La doctora Gloria Esperanza Álvarez Ramírez enuncia que el capacitismo considera que la discapacidad es una condición devaluada y cataloga a las personas que viven con alguna discapacidad como inferiores ante quiénes no la viven. La sobrevaloración y el favoritismo por ciertas características típicas del funcionamiento del organismo humano como esenciales para “vivir una vida de valor”, generan discriminación y exclusión contra las personas que vivimos con alguna discapacidad, muchas de estas creencias capacitistas, surgen desde el lenguaje y las narrativas que utilizamos en la cotidianidad, mismas que son replicadas constantemente por los medios de comunicación.

Si bien la palabra capacitismo es aún una ausente del diccionario de la lengua española, es un término que proviene del inglés “ableism”, que fue acuñado por primera vez por feministas estadounidenses en 1981, específicamente en la revista “Off Our Backs”, en una sección dedicada a las mujeres con discapacidad. Un primer intento de definición del mismo fue dado por Laura Rauscher y Mary McClintock en 1997, quienes lo postularon como un sistema de discriminación y exclusión.

En 2008, Gregor Wolbring define al capacitismo como “un conjunto de creencias, procesos y prácticas basado en la valoración y el favoritismo hacia ciertas capacidades, que producen una comprensión particular de uno mismo, del propio cuerpo, de la relación con los demás, con otras especies y con el medio ambiente”.

Desde lo individual, prefiero entender y definir al capacitismo como “esa idea construida social, política y económica que considera, coloca y somete a los cuerpos humanos a una funcionalidad esperada, menospreciando y privando de derechos y oportunidades a aquellos cuerpos que nos salimos de la supuesta normalidad humana de funcionamiento”.

El capacitismo es un tema complejo y poco explorado en Latinoamérica, poco o nulamente abordado desde los medios de comunicación. Sin embargo, es algo que se replica constantemente y, por ello, me gustaría enlistar algunas de las formas más comunes donde lo he percibido:

1. Porno Inspiracional: Este concepto fue acuñado por la activista, periodista y comediante australiana Stella Young en una de sus “Ted Talks”, y lo define como esa idea que coloca a todas las personas con discapacidad en una especie de sujetos de inspiración para otras personas sin discapacidad por el simple hecho de existir.

Actualmente, muchos medios de comunicación, redes sociales y sitios de internet califican a las personas con discapacidad como “guerreras”, “seres que inspiran”, “personas para las que no existen los obstáculos”, siendo este tipo de comunicación sumamente capacitista.

Sépanlo, las personas con discapacidad no existimos para inspirar a nadie ni ser admiradas. Sucede que no existan las condiciones sociales, tecnológicas y arquitectónicas para nuestro desarrollo y plena inclusión social y, pese a ello, logramos sobreponernos. Sin embargo, eso no debería ser algo digno de admirar, debería de ser algo preocupante, pues demuestra que “el piso no es parejo” para todas las personas.

2. Infantlización/Minimización: Todas aquellas narrativas que colocan a quienes vivimos con discapacidad como infantes eternos. Aquellas que nos consideran como seres angelicales o celestiales, impolutos, a quiénes habría que sobreproteger y salvaguardar sin cuestionar.

Cuando se utilizan términos como “a pesar de”, “pese a su discapacidad” o similares, también estamos incurriendo en un discurso y narrativa capacitista. Donde, una vez más, debido a la funcionalidad de nuestros organismos, somos ligadas a la inferioridad y el menor merecimiento.

3. Incredulidad: Como ya lo expliqué en el primer punto, sigue causando sorpresa que muchas personas con discapacidad logremos llevar vidas promedio y cotidianas pese a la opresión y los obstáculos sistemáticos a los que nos enfrentamos. No obstante, existen aún muchas narrativas que se muestran incrédulas e invalidan nuestras presencias en lugares que para alguien que no vive con discapacidad son meramente cotidianos.

Seguirnos sorprendiendo por la independencia y autonomía de quienes vivimos con discapacidad, y presentarla de forma amarillista como “pese a su discapacidad, tiene un empleo y pudo formar una familia” es también una narrativa capacitista más común de lo que debería.

4. Tragedia: La vinculación con las historias trágicas y la discapacidad siguen siendo nuestro pan de cada día, se nos sigue presentando con lástima, precarización y sufrimiento; se sigue contando nuestras historias desde la tragedia y el dolor, pues se cree que muchas veces el dolor ayuda a empatizar con otras personas. Sin embargo, las vidas de las personas que vivimos con alguna discapacidad trascienden a la tragedia y los pesares. Somos personas llenas de claroscuros, que también merecemos que nuestras historias sean contadas desde la dicha, el placer, el gozo, el éxito y la plenitud.

5. Términos peyorativos e indignos: La comunicación capacitista quizás más recurrente en la información y los medios de comunicación es probablemente el utilizar los términos incorrectos. Seguir replicando conceptos como “retrasado mental”, “minusválido” e incluso el popular “discapacitados” son un claro ejemplo de la falta de preparación e interés sobre el tema. Existen muchos recursos gratuitos impartidos por diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil que podrían ayudar a erradicar dicha práctica.

Y aunque un par de cuartillas serán insuficientes para enarbolar los múltiples casos y ocasiones en que caemos en el lenguaje y narrativas capacitistas, me parece importante levantar la mano, cuestionar, señalar aquello tan normalizado y de lo que poco hacemos al respecto.

¿Cuándo dejaremos de utilizar un lenguaje y narrativas anticapacitistas en los medios de comunicación? Cuando tengamos la convicción de hacerlo, cuando decidamos romper ese paradigma en donde fuimos educados y educadas, cuando tengamos el compromiso de incluir a todas las personas y cuando podamos entender que la funcionalidad de nuestros cuerpos no puntualiza nuestra valía.

Si eres una persona que tiene en su poder la gran responsabilidad de la comunicación masiva, tienes que estar preparada para que tus narrativas sean anticapacististas, de lo contrario, nos estás dejando de lado a muchas personas.

* Guz Guevara (@guzguevara) es activista, conferencista y consultor en temas de diversidad e inclusión de todas las personas, con énfasis en las personas que viven con alguna discapacidad y aquellas consideradas dentro de la comunidad LGBTTTIQA+.

En la década de 1950, en la isla se realizó un ensayo a gran escala para probar la píldora anticonceptiva entre mujeres pobres.

Dos mujeres, de pie en un complejo de vivienda pública en San Juan, Puerto Rico, miran perplejas. Una de ellas, tímida, describe unos síntomas: “Se me fue el mundo, se me nubló la vista. Lo único que dije fue: ‘Virgen del Carmen, cuídame a mis hijos‘”.

Luego, diciendo que no con la cabeza, la otra comenta: “Se estaba experimentando con nosotras sin saberlo”.

La escena es parte del documental “La Operación” (1982). Las mujeres, cuyos nombres no son mencionados, describían cómo fue su participación en el primer ensayo clínico a gran escala en el que se probó la efectividad de la píldora anticonceptiva en los años 50 del siglo pasado.

En el filme ambas afirman que desconocían ser parte de una investigación.

Como ellas, otras cientos de mujeres boricuas de origen humilde, sin saberlo, fueron pacientes del estudio dirigido por dos académicos estadounidenses.

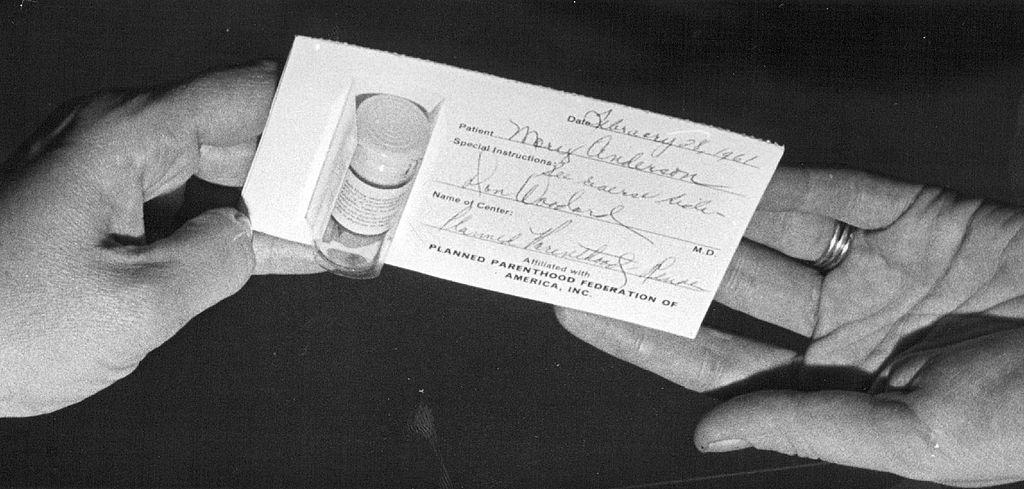

El medicamento, que desde su comercialización en 1960 permitió que las mujeres tuviesen mayor control sobre sus cuerpos, porque no dependían del hombre para planificar la maternidad, fue probado en Puerto Rico gracias a una peculiar política pública de control de la sobrepoblación impulsada por el gobierno local de la isla y EE.UU.

En medio de un boom de nacimientos durante la primera mitad del siglo XX, con muchos ciudadanos en situación de extrema pobreza, la solución de los políticos de turno nombrados por EE.UU. fue fomentar que los puertorriqueños no tuvieran hijos.

Y sus iniciativas, explica la profesora de la Universidad de Puerto Rico Ana María García, directora de “La Operación”, estaban diseñadas específicamente para que esa reducción de la población se diera entre las comunidades más pobres.

“Fueron dirigidas a las mujeres más pobres, más racializadas y menos escolarizadas del país”, dice, por su parte, Lourdes Inoa, de la ONG feminista puertorriqueña Taller Salud.

“Porque eran quienes menos oportunidad tenían de conocer las repercusiones de participar de este tipo de procedimientos. El consentimiento, en este contexto, es altamente cuestionable”, añade.

Con financiación privada, pero también del Estado, la isla fue “un gran laboratorio de control de natalidad”, sostiene García.

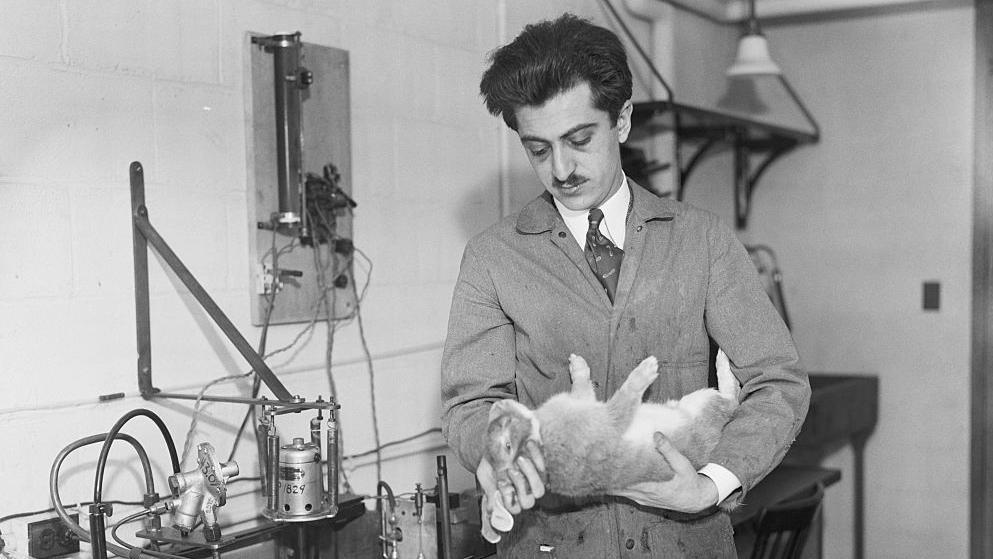

Y las mujeres, añade Inoa, se convirtieron “en conejillos de indias”.

Dos científicos y dos activistas

El origen de la píldora, que según Naciones Unidas actualmente es usada por 150 millones de mujeres en todo el mundo, tuvo lugar lejos de Puerto Rico, entre las paredes de la prestigiosa Universidad de Harvard, en Massachusetts.

Quienes desarrollaron el fármaco fueron dos reconocidos profesores de la institución: John Rock y Gregory Pincus.

El primero, cuenta la historiadora Margaret Marsh, profesora en la Universidad de Rutgers en New Jersey, era uno de los expertos en fertilidad más importantes de Norteamérica, paradojalmente católico, y que pensaba que los matrimonios debían tener el derecho a decidir cuándo tener hijos.

El segundo era un biólogo que en más de una ocasión catalogó la sobrepoblación como “el mayor problema para los países en desarrollo”.

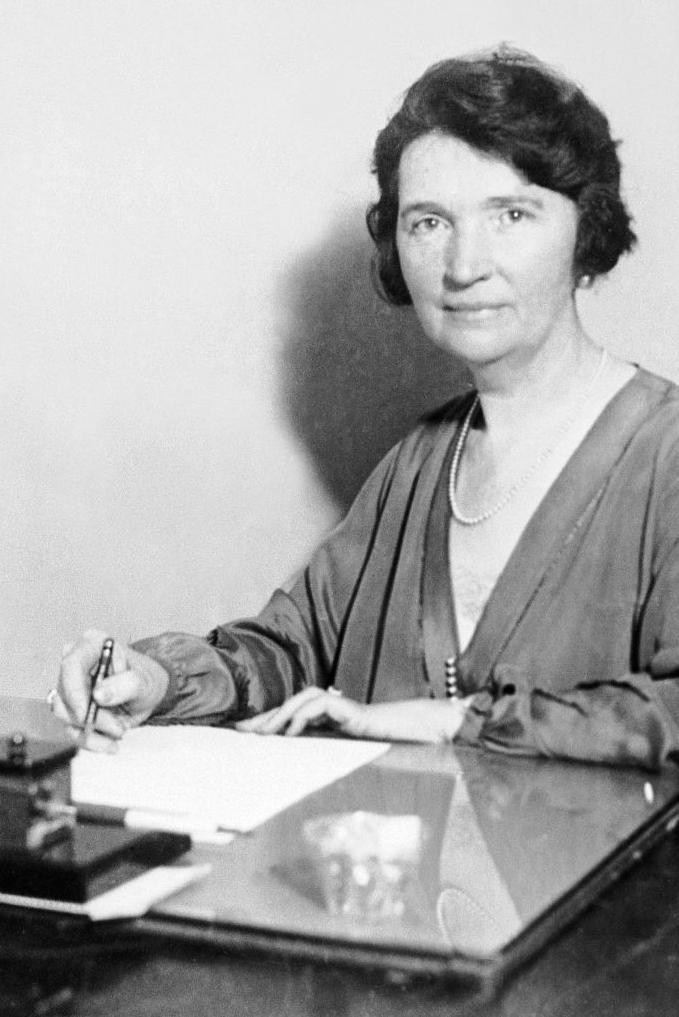

Ambos estuvieron financiados y supervisados muy de cerca por Margaret Sanger, enfermera y experta en salud fundadora de la organización Planned Parenthood, y por la acaudalada líder sufragista Katharine McCormick.

Ellas, afirma Inoa, “buscaban que las mujeres estuvieran insertadas en diversas facetas de la sociedad, para que tuvieran mayor poder”. Controlar la maternidad era esencial para lograrlo.

Pero es conocido que Sanger defendía la eugenesia, la filosofía social que defiende la mejora de la raza humana mediante la selección biológica.

Y por eso permitió que se experimentara en mujeres pobres y en situaciones de vulnerabilidad.

“El movimiento por el control de la natalidad, de alguna manera, tenía dos vertientes. Una buscaba que las mujeres tomaran sus propias decisiones reproductivas y la otra era la idea de que el control de natalidad era bueno porque la gente pobre tendría menos hijos”, agrega Marsh.

Los primeros estudios

Las primeras investigaciones de la píldora anticonceptiva en EE.UU. se realizaron en ratas y otros animales.

Luego, en una decisión “poco ética”, los científicos administraron el medicamento a un reducido grupo de pacientes en un hospital público para personas con problemas de salud mental de Massachusetts, cuenta Marsh, quien es experta en la historia de la anticoncepción en EE.UU.

“Las familias de las pacientes sí dieron el permiso para que se realizara el estudio, pero ellas en sí, por estar en un hospital psiquiátrico, no consintieron. Aunque en esa época esto era legal”, comenta.

En esta fase, Pincus y Rock descubrieron que los compuestos que habían creado tenían el resultado de detener la ovulación. Así que buscaron un lugar para hacer un ensayo a mayor escala, para que los reguladores estadounidenses aprobaran la píldora.

En Massachussets, explica la profesora García, el control de natalidad era ilegal. Allí también había limitaciones legales para las experimentación con seres humanos.

Fue entonces cuando los científicos tuvieron que identificar un “lugar ideal”.

La isla laboratorio

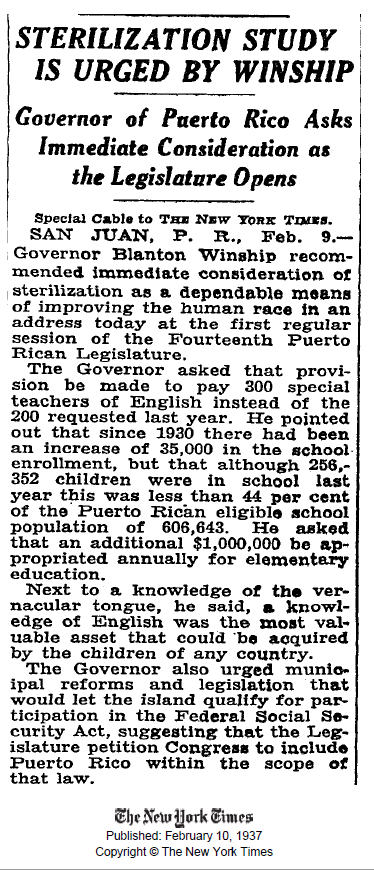

Decidieron ir a Puerto Rico porque allí la esterilización, y en general la experimentación para lograr la anticoncepción, era legal desde 1937.

“Se aprobó una ley en un momento histórico, cuando en el resto del planeta, incluyendo EE.UU., la esterilización amplia no era legal”, señala García.

La legislación fue firmada por el gobernador Blanton C. Winship, un hombre que también apoyaba la eugenesia públicamente, y quien -según un artículo del New York Times- urgía a que en Puerto Rico se investigara el control poblacional, porque para él era el único “medio confiable para mejorar la raza humana”.

En la década de 1950, cuando los investigadores de la píldora llegaron a la isla, un 41% de las mujeres puertorriqueñas en edad reproductiva ya había probado algún método de anticoncepción, según un estudio de la Universidad de Puerto Rico.

Esto fue posible gracias a que la legislación permitió la creación de decenas de clínicas de planificación familiar alrededor del territorio, incluso en los pueblos más remotos, subvencionadas por el gobierno y que tenían personal que fomentaba el control de natalidad entre las mujeres.

La red de clínicas atrajo también la atención de Pincus y Rock, quienes pensaron que podían usarlas para desarrollar su proyecto.

El equipo, sin embargo, decidió concentrarse primero en un solo barrio de San Juan, la capital.

Las mujeres de Río Piedras

En la isla el experimento comenzó en 1955 como un proyecto en el que participaron estudiantes de medicina y enfermería. Pero el estudio era demasiado complicado y doloroso, por lo que muchas no lo terminaban.

Además, la píldora probada en Puerto Rico era una dosis mucho más alta que la actual y causaba fuertes efectos secundarios.

“Era necesario realizarles análisis de orina, biopsias endometriales y otras pruebas para determinar si estaban ovulando o no. Es un procedimiento incómodo. Si tienes a estudiantes que realmente no tienen la necesidad de métodos de anticoncepción, no iban a estar dispuestas a continuar”, comenta Marsh.

El medicamento les causaba nauseas, mareos, vómitos y dolor de cabeza. Pincus, sin embargo, descartó estos efectos secundarios y alegó que eran una consecuencia “psicosomática”.

“Creía tanto en la pastilla, que él se la estaba dando a sus familiares. A sus nietas, sus hijas, las amigas de sus hijos”, dice Marsh, quien escribió una biografía sobre Rock, colega de trabajo de Pincus.

El equipo decidió continuar la experimentación, pero esta vez en Río Piedras, un suburbio del norte de Puerto Rico.

Trabajadores sociales y personal médico visitaba puerta por puerta a las mujeres, ofreciéndoles la píldora anticonceptiva y, a algunas de ellas, les realizaban exámenes para recolectar datos, sin ninguna retribución monetaria.

El rechazo por parte diversos sectores de la sociedad puertorriqueña fue inmediato.

“Hubo notas de prensa que catalogaron como ‘maltusianas’ las investigaciones. También por parte de médicos, incluso de los que estuvieron en el proceso de reclutamiento de mujeres, quienes pensaban que los efectos secundarios debían tomarse con seriedad y que era necesario hacer más pruebas y no descartarlos”, dice Inoa, de Taller Salud.

Por los efectos secundarios muchas de estas mujeres, al igual que en los estudios anteriores, decidían dejar el tratamiento. Otras, golpeadas por la pobreza, accedían a tomar la píldora como un método reversible de control de natalidad.

Según Marsh, tres personas del ensayo clínico que se realizó en la isla caribeña murieron. No obstante, nunca se les hizo una autopsia, por lo que se desconoce cuáles fueron las causas precisas de su fallecimiento.

La aprobación

Pese a las muertes, al ver que la píldora tenía el efecto de evitar embarazos, los científicos extendieron su proyecto a otros pueblos de Puerto Rico, y más adelante a Haití, México, Nueva York, Seattle y California.

En total participaron unas 900 mujeres, de las que alrededor de 500 eran puertorriqueñas.

En 1960, la Agencia de Drogas y Alimentos de EE.UU. (FDA, en inglés) aprobó el Envoid, como se llamó la primera pastilla, como un método anticonceptivo.

Su expansión fue veloz. En tan solo siete años, 13 millones de mujeres en el mundo la usaban.

Pero luego de ser avalada por la FDA, la píldora continuó causando efectos secundarios fuertes, como coágulos de sangre, lo que provocó demandas. En la isla, pese a las acciones legales en otras partes de EE.UU., los estudios continuaron hasta 1964.

Todavía hoy, afirma Inoa, no hay investigaciones “significativas” que busquen “otro tipo de métodos de anticoncepción que no tengan los efectos secundarios de la píldora que existe ahora”.

Mientras, los estudios para crear un medicamento anticonceptivo oral para hombres tampoco han dado frutos, aunque comenzaron hace 30 años.

“Las mayores experimentaciones siempre han sido en personas gestantes”, concluye.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.