Sobre las narrativas negras y la sombra de la corrupción

Seguramente habrán oído aquel viejo refrán que dice “la historia la escriben los vencedores”; sin embargo, detrás de las aparentes páginas inmutables de los libros de historia y las crónicas, a menudo se oculta lo que Germán Colmenares en su momento llamó una “prisión historiográfica”, el cual es un concepto que refiere a las limitaciones invisibles, pero con una indudable presencia poderosa en las ciencias sociales, que restringe el relato completo de las vivencias de las culturas humanas situando unas historias sobre otras, o más bien imponiendo una historia única, en palabras de Chimamanda Ngozi. Ahora, es fundamental explorar cómo esta prisión ha afectado a las narrativas históricas de las comunidades negras, mientras se conecta sorprendentemente con la corrupción y sus impactos desiguales en estas mismas comunidades.

En este orden de ideas, la historia también ha sido un lugar en el que las voces de las comunidades negras han sido sistemáticamente marginadas o silenciadas. Esto ha llevado a un “encierro” metafórico de estas comunidades en el mundo de la imaginación colectiva, en particular de los imaginarios positivos, porque si lo piensan, ¿que nos decían en el colegio sobre las comunidades afrodescendientes además de que fueron personas esclavizadas? Estas narrativas limitadas, donde las contribuciones y las luchas de las comunidades negras a menudo se minimizan o de plano se ignoran, crean una percepción inexacta de su presencia en la historia y en particular, de los escenarios políticos. Al relegar a estas comunidades al papel de meros espectadores pasivos en el teatro político, se ha perpetuado una visión errónea y reductiva de su influencia y poder. Es decir, están encerrados en la prisión historiográfica.

En concordancia con lo anterior, dos organizaciones civiles, una de México y otra de Colombia, decidimos reflexionar sobre el lugar y los impactos de la corrupción en las comunidades negras. Pues tanto en Mexiro, una organización civil mexicana que trabaja en temas de anticorrupción con perspectiva de género, y la Revista Matamba, un espacio digital afro-juvenil que visibiliza las voces de los y las jóvenes afrocolombianos, vemos la relación entre la prisión historiográfica y la corrupción como una paradoja dolorosa para las mencionadas comunidades. La invisibilización histórica de las comunidades negras ha resultado en su marginación en cuestiones políticas y económicas, dejándolas en una posición vulnerable frente a las fuerzas de la corrupción.

La deuda de la historia como ciencia, pero también de los mismos Estados y de la sociedad en general con las personas afrodescendientes, no solo se ha reflejado en la falta de representación, pues precisamente por esta prisión histórica estas comunidades son despojadas de los procesos de participación política. Esto se traduce en un vacío de poder y representación, en donde la corrupción encuentra un terreno fértil para prosperar, afectando de manera desproporcionada a las comunidades negras históricamente marginalizadas.

La corrupción socava los recursos y las oportunidades disponibles para las poblaciones más marginadas, agravando las desigualdades ya existentes, por ello los efectos nocivos de la misma se sienten de manera más agudos en contextos y comunidades que han sido víctimas de la prisión historiográfica, pues se les ve incapaces de liderar, comprender o ejercer incidencia política sobre sus territorios, gracias a la falta de representación histórica y política a las que han sido sometidas, esto perpetúa un ciclo de invisibilidad y desventaja, lo que a su vez alimenta la corrupción y deteriora los esfuerzos por lograr un cambio significativo.

Para desmontar esta perversa interconexión entre la prisión historiográfica, las narrativas negras y la corrupción, es necesario e imperativo que como sociedad estemos dispuestos a incomodarnos para repensar una nueva historia que visibilice las voces y las experiencias de las comunidades negras, para permitirnos crear nuevas narrativas dignificantes para desmontar la colonialidad que atraviesa todos los ámbitos de la vida. Por ello, también se hace necesario ser conscientes de que tanto podemos contribuir a esta lucha, a estas comunidades, pero sobre todo a estar dispuestos a prestar nuestras plataformas a las comunidades negras para que sean elles mismos quienes nos cuenten sobre sus contribuciones, luchas y resistencias, no sólo como un acto de justicia, sino sino como una forma de evocar su liderazgo contra los procesos de corrupción y desigualdad.

* Mexiro A. C. (@yomexiro) es una organización feminista, antimilitarista, decolonial, comunitaria y anticorrupción de México. Revista Matamba (@MatambaRevista) es periodismo antirracista desde las voces negras y disidencias sexuales, de Cali, Colombia.

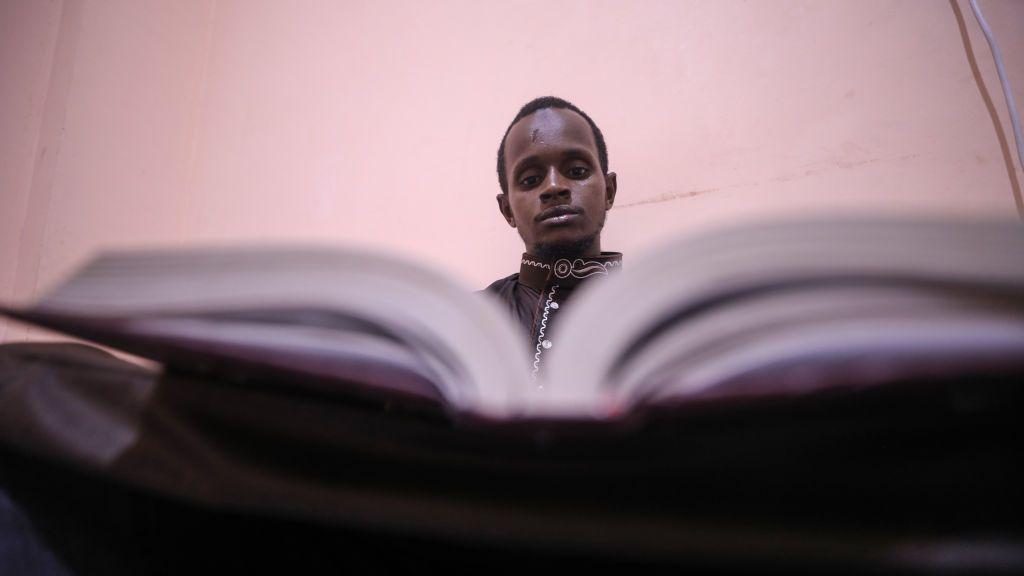

Mamadou Safayou Barry, un guineano de 25 años, emprendió un viaje en bicicleta de más de 4.000 kilómetros para estudiar en la universidad de sus sueños.

La Universidad de sus sueños estaba a más de 4 mil kilómetros de su hogar y aún así Mamadou Safayou Barry decidió montarse en su bicicleta y atravesar 6 países para llegar hasta ella.

En mayo, partió de Guinea hacia el prestigioso centro Al-Azhar, situado en Egipto con la esperanza de ser aceptado.

En el camino de esta aventura, el joven de 25 años y padre de un niño, soportó un calor abrasador durante 4 meses y hasta fue detenido en uno de los países repletos de militantes islamistas o golpes de estado.

Pero valió la pena.

Cuando finalmente llegó a El Cairo recibió una beca por parte de la institución.

Estoy “muy, muy” feliz, le dijo a la BBC.

Agregó que pese a no poder pagar el curso de Estudios Islámicos en Al-Azhar, ni los vuelos a Egipto, la reputación de la universidad lo impulsó a arriesgarse en un viaje a través de Mali, Burkina Faso, Togo, Benin, Níger y Chad.

Al-Azhar es uno de los centros de aprendizaje islámico sunita más influyentes del mundo.

También es uno de los más antiguos. Fue fundado en el año 670 d.C.

Barry salió de su casa “en busca de conocimientos islámicos”, pero en Malí, Burkina Faso o Níger, los ataques de militantes islamistas contra civiles son frecuentes y los recientes golpes de estado han provocado inestabilidad política.

“Viajar por estos países es muy difícil porque no tienen seguridad en este momento”, dijo.

“Tienen muchos problemas y la gente está muy asustada. En Mali y Burkina Faso la gente me miraba como si fuera una amenaza. Veía a los militares por todas partes portando armas grandes y coches“, dijo Barry.

Dijo que fue arrestado y detenido tres veces sin una buena razón: dos en Burkina Faso y una en Togo.

Un golpe de suerte

Sin embargo, la suerte de Barry cambió cuando llegó a Chad.

Un periodista lo entrevistó y publicó su historia en internet, lo que llevó a algunos buenos samaritanos a financiarle un vuelo a Egipto.

Esto le evitó andar en bicicleta por Sudán, dónde algunas áreas son actualmente zonas de guerra.

El 5 de septiembre llegó finalmente a El Cairo.

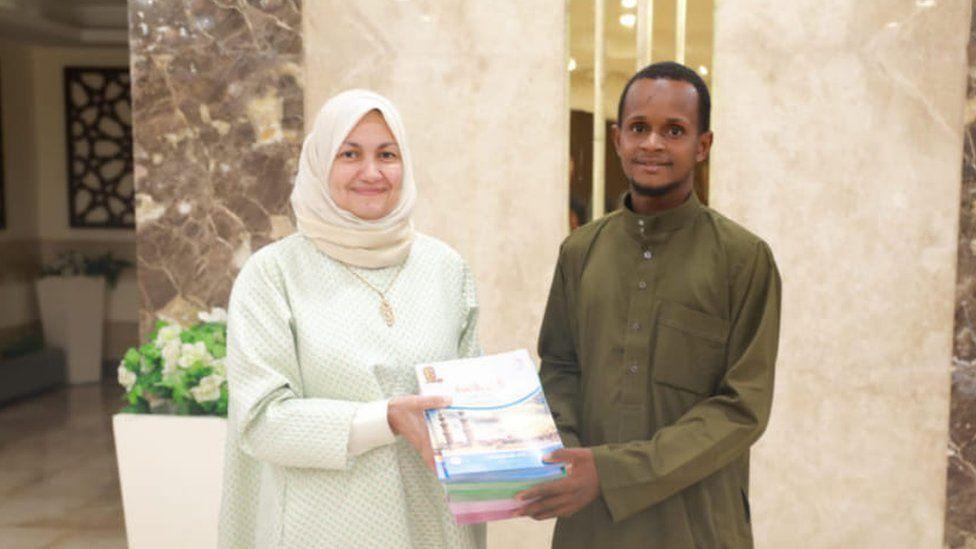

Su determinación le valió una reunión con la decana de estudios islámicos, Nahla Elseidy.

Después de hablar con él, Elseidy le ofreció una plaza en el curso de Estudios Islámicos de Al-Azhar, con una beca completa.

La decana dijo en las redes sociales que la universidad estaba dispuesta a ofrecer sus conocimientos a estudiantes de todo el mundo

Y que esta filosofía “no sólo cubre a los estudiantes internacionales en Egipto sino que también se extiende más allá. Al-Azhar recibe estudiantes de todos los países, los cuida y les ofrece ayudas”.

Barry dijo que estaba “muy, muy feliz” de haber recibido la beca.

“No puedo expresar lo feliz que estoy. Le di gracias a Dios“, dijo.

Barry añadió que los problemas que se encontró durante su expedición quedaron olvidadas hace mucho tiempo y borrados por la alegría de poder convertirse en un becario de Al-Azhar.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.