¿Sirve la reducción de riesgos y daños? Reflexiones desde Colombia

Las adicciones a sustancias son un problema de salud pública que afecta a millones de personas en todo el mundo. A lo largo de los años se han desarrollado varios modelos para abordar las adicciones a sustancias, incluido el modelo de ayuda mutua, los modelos médicos, la reducción de riesgos y daños, y los programas de sustitución de opiáceos. Estos últimos se han convertido en una opción de tratamiento para las personas que luchan contra el uso problemático de opiáceos y buscan una opción que les permita deshabituarse a la sustancia de manera gradual sin interrumpir sus actividades cotidianas.

Luego de llevar una vida enmarcada por el abuso de drogas, desde hace ya algún tiempo he intentado cambiar mi estilo de vida. A través de distintos tratamientos, la mayoría de ellos basados en la abstinencia, pero con diferentes enfoques, he buscado construir un estilo de vida donde las drogas no sean el centro de mis decisiones.

A partir de mi experiencia, puedo decir que en Colombia predominan los centros de tratamiento liderados por pares (personas que alguna vez estuvieron en la misma situación), donde las terapias se basan en el aleccionamiento espiritual y moral. Desde esta perspectiva, se plantea que las sustancias se utilizan para llenar un vacío espiritual o emocional y se atribuye el uso excesivo o abuso a una elección personal. En consecuencia, el cambio en los patrones de consumo sólo puede lograrse por medio de la voluntad, fortaleciendo el carácter a través del castigo y del “crecimiento espiritual”. El fortalecimiento del carácter se logra mediante terapias confrontativas. En otros casos, incorporan prácticas a través de las cuales se termina explotando a las personas en tanto se les obliga a realizar jornadas laborales no remuneradas. Por lo general, estos sitios operan sin apoyo ni regulación alguna por parte del Estado, lo que facilita el maltrato y violación de los derechos humanos de las personas allí internadas.

Durante muchos años acudí a estos lugares, pues eran los únicos donde podía conseguir un techo donde dormir, un bocado que comer y una opción para dejar el consumo, pero no lograba mantener mi sobriedad. Entraba y salía constantemente. Sólo estaba bien y controlaba mi adicción mientras estuviese en estos lugares. En el momento en que enfrentaba la realidad, no era capaz de mantenerme sobrio y al poco tiempo volvía a mis comportamientos autodestructivos.

También participé de tratamientos que operaban bajo el modelo médico. En estos lugares la adicción es considerada como una enfermedad crónica y progresiva, y se enfatiza en el origen físico y en los cambios neuroquímicos que inducen al individuo a desarrollar la adicción. En consecuencia, el tratamiento es basado en terapias farmacológicas y dirigida por profesionales de la salud como psiquiatras y psicólogos, pero, en última instancia, te ven como un enfermo y te tratan como tal, no tienes voz en tu tratamiento y permaneces internado durante todo el proceso. Sin embargo, obtenía el mismo resultado: al enfrentarme al mundo real, al salir de la burbuja del internamiento, volvía a mis comportamientos autodestructivos.

Hace un año empecé un programa de sustitución de opiáceos. Es un programa ambulatorio que opera bajo el enfoque de la reducción de riesgos y daños, cuya finalidad es sustituir el consumo de heroína por un medicamento llamado metadona, fármaco que ayuda a controlar el síndrome de abstinencia y la ansiedad de consumo. La principal diferencia con los otros tratamientos es que no exige la abstinencia total, rompiendo con el requisito fundamental de los modelos centrados en la abstinencia, y permitiendo el acceso a tratamiento a aquellas personas que por cualquier motivo no pueden dejar el consumo en primera instancia, al tiempo que respeta el derecho que tiene cada individuo de vivir su vida de la manera que le parezca conveniente.

En el programa de sustitución de opioides la evolución del tratamiento, así como las metas a alcanzar, se establecen de manera concertada entre el médico y la persona, generando la percepción de autocontrol y fortaleciendo la autoestima, dejando el papel de enfermo y paciente y asumiendo el rol de agente activo de su vida. Esta percepción del control que facilita el programa de sustitución de opioides resulta transformador desde el punto de vista psicológico, pues si hay algo que caracterice la adicción es justamente sentir falta de control.

Adicionalmente, al ser un programa ambulatorio, tienes la oportunidad de seguir viviendo tu vida y emprender cualquier proyecto que desees, ya no vives en una burbuja que explota cuando terminas el tratamiento. Mantener la abstinencia mientras estás encerrado es relativamente fácil, pero el problema resulta cuando vuelves otra vez a la vida real, al mismo contexto en el que te encontrabas cuando te internaste.

Una de las grandes falencias de los programas basados en la abstinencia es que al centrarse en el consumo y dejar de lado el contexto en el que dicho consumo tiene lugar, asume implícitamente que dejar de consumir facilitará una reorganización automática de tu vida, la ausencia de problemas y/o la falta de recursos para responder a ellos de mejor manera. La realidad es que por más bien que hallas hecho el proceso, si vuelves otra vez y te encuentras con las mismas situaciones de las que habías huido, esas situaciones te van a llevar otra vez al consumo.

Mi experiencia me ha enseñado que lo mejor es enfrentar la vida y la cotidianidad como se va presentando, reflexionando sobre lo que cada situación plantea y evaluando diversas opciones de respuesta. Ello me lleva a destacar la otra fortaleza del programa y es que no consiste sólo en el medicamento, porque el medicamento ayuda, pero no es la solución a todos tus problemas. Para lograrlo es necesario recibir apoyo por medio de los profesionales, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y terapistas ocupacionales, quienes facilitan desarrollar pautas de comportamiento para enfrentar de manera distinta los retos que la vida te trae.

Con todo esto no quiero decir que los programas de sustitución sean la solución a todos los problemas existentes, o la solución para superar la adicción de todas las personas, pues aún hay aspectos en los que estos programas deben mejorar. Destaco algunos de ellos.

En primer lugar, los programas de sustitución de opioides en Colombia no están diseñados para que las personas que se encuentran en situación de calle accedan a ellos. Requisitos como tener documento de identidad, estar afiliado a una Entidad Promotora de Salud y el largo proceso para poder acceder a la receta médica, que en ocasiones puede llevar meses, son obstáculos que agudizan las condiciones de consumo problemático y de exclusión social de la población habitante de calle.

Adicionalmente, las personas que estamos en programas de sustitución de opioides en Colombia nos enfrentamos al desabasto de medicamentos. Aunque la ley 1733, artículo 8, obliga al Ministerio de Salud y de Protección Social, al Fondo Nacional de Estupefacientes y a las Entidades Promotoras de Salud a garantizar la distribución y disponibilidad de medicamentos opioides 24 horas al día, los siete días de la semana, la verdad es que eso no sucede. En ocasiones pueden pasar meses sin tener acceso al medicamento, obligando a la persona a buscar en el mercado negro y exponiéndola a la tentación del consumo, poniéndola en la encrucijada de comprar una pasta de 40 mg que se consigue por entre dos y tres dólares aproximadamente, o una dosis de heroína que tiene un precio de dos dólares y, aunque resulta paradójico, es mucho más fácil conseguir la metadona en “las ollas”, como llamamos en Colombia a los lugares de compra-venta-consumo de sustancias ilegalizadas, que en las entidades encargadas de suministrarlo legalmente.

Otro inconveniente es que todavía encontramos algunos profesionales asistenciales y administrativos de las instituciones que implementan estos programas con nociones y filosofías dualistas centradas en la meta de la abstinencia y, como he planteado anteriormente, para desarrollar correctamente estos programas es necesario establecer un cambio de paradigma y romper con la narrativa abstencionista, reconociendo a la persona como centro del tratamiento y considerándolo un interlocutor válido para decidir sobre su tratamiento.

En lo personal, asumir mi adicción desde el punto de vista de la reducción de riesgos y daños a través del programa de sustitución ha ayudado a cambiar mi vida. Todavía lucho por mantenerme sobrio y, aunque he tenido incidencias, ahora manejo mi adicción de una forma diferente. Ceder a mis instintos y deseos ya no es el fin del mundo y, aunque reconozco que la abstinencia es el estado ideal, también sé que las utopías no existen y que el enfoque de mitigación de riesgos y daños es un modelo realista y pragmático, y una opción válida para abordar el problema del consumo de sustancias, aclarando que no es sólo aplicable en el consumo de heroína, por el contrario, puede contribuir al manejo de muchos tipos de adicciones siendo muy integral.

La realidad es que el uso y abuso de sustancias psicoactivas es un problema multifactorial y su solución debe ser abordada de manera completa, teniendo en cuenta todos los factores tanto biológicos como psicológicos y sociales, y no sólo desde el uso. Partiendo de esta complejidad, el modelo de reducción de riesgos y daños es una alternativa más de tratamiento que se ofrece a las personas usuarias, desde la cual aprendemos que es posible ir cambiando la vida a partir de pequeños cambios cotidianos, con mejoras y reveses, sin la exigencia de la abstinencia total y liberándonos de la culpa frente al consumo.

*Jaime Edwin González Morales es participante del curso “Estrategias de reducción de riesgos y daños frente a sustancias. Un diálogo con América Latina”, impartido por Angélica Ospina-Escobar / Programa de Política de Drogas (PPD) del 3 de febrero al 18 de marzo de 2023. Contacto: [email protected].

Fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978.

Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue extraditado el 18 de septiembre a Estados Unidos y desde entonces está arrestado en una cárcel de Chicago.

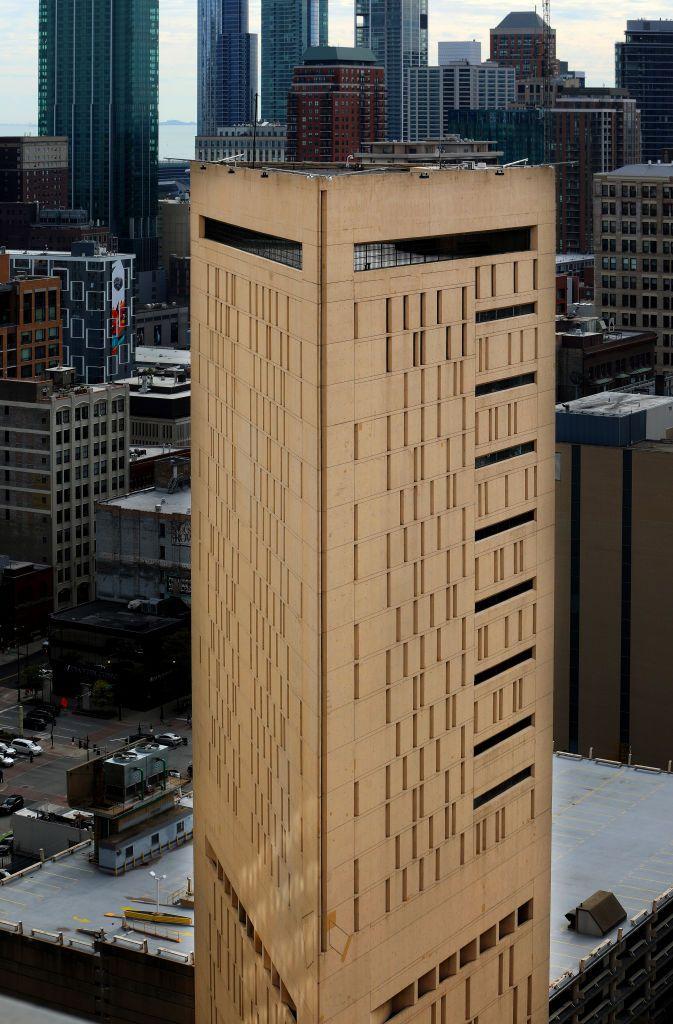

Apodado el “Triángulo de Hierro”, el Centro Correccional Metropolitano es un rascacielos de 28 pisos ubicado en el centro de la ciudad estadounidense, un imponente edificio triangular de hormigón diseñado por el arquitecto Harry Weese e inaugurado en 1975.

El edificio tiene pequeñas rendijas verticales de 13 de ancho por 2,30 metros de alto que funcionan como ventanas irregulares hacia el exterior y que conforman una especie de monolito perforado.

Las ventanas, así diseñadas para evitar fugas, no tienen rejas, como es habitual en las cárceles.

En su momento costó US$10,2 millones, según el periódico local Chicago Tribune, cifra que hoy equivaldría a casi US$60 millones.

“Lujoso”

Esta cárcel fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978, y suponía un modelo de centro de detención diferente para aquellos que están aguardando su juicio o que han recibido una condena breve.

Cuando se inauguró, William Nelson, su primer director, dijo: “Este edificio es completamente seguro, pero fue construido de manera eficiente y teniendo en cuenta la dignidad humana“.

El entonces juez James B. Parsons del Tribunal de Distrito de Estados Unidos lo describió como “lujoso”.

“No hay rejas”, dijo. “Las puertas se abren y cierran libremente. Los pisos están alfombrados. La comida es muy buena y las instalaciones recreativas son excelentes”, afirmó, según recogió el Chicago Tribune en un artículo publicado en 1995.

Al menos en aquel momento, los presos podían ir al patio -ubicado en la azotea- solo dos veces a la semana porque permitían estar 20 personas al mismo tiempo como máximo.

El patio está totalmente cubierto por un alambrado, para evitar que lleguen helicópteros a llevarse a alguno de los presos.

Allí se puede jugar al baloncesto, vóleibol o hacer ejercicio.

También podían visitar la biblioteca, la videoteca y la capilla tres veces por semana.

Algunas medidas de seguridad se han añadido después de su inauguración, ya que hubo episodios de fuga.

Por ejemplo, en diciembre de 2012 dos presos se escaparon desde el piso 17 haciendo un boquete en la pared y arrojando una cuerda tejida a partir de sábanas e hilo dental y sujetada de las literas de la celda.

“Los Chapitos”

De acuerdo al registro público de la Oficina Federal de Prisiones, que administra este centro, Ovidio Guzmán López, de 33 años, es uno de los 486 hombres y mujeres allí recluidos.

Originalmente había sido construido para albergar a 400 presos.

Desde el arresto de “El Chapo” Guzmán en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos, cuatro de sus hijos, conocidos como Los Chapitos, supuestamente asumieron roles protagónicos en el cartel.

Los agentes de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) dicen que el cártel de Sinaloa es la fuente de gran parte del fentanilo ilícito que se introduce de contrabando en Estados Unidos.

Según la jefa de la DEA, Anne Milgram, “Los Chapitos fueron pioneros en la fabricación y el tráfico de la droga más mortífera que nuestro país haya enfrentado jamás”.

Después de que su padre fuera condenado en EE.UU. a cadena perpetua en 2019, Ovidio Guzmán, alias el Ratón, era considerado uno de los líderes del cartel de Sinaloa y fue acusado por Washington de conspiración para distribuir drogas para ser importadas a EE.UU.

En su primera comparecencia ante un juez en Chicago el 5 de septiembre, Guzmán se declaró no culpable de los cargos que enfrenta por narcotráfico.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.