En memoria eterna a las víctimas de desapariciones forzadas

“No hay peor dolor que no encontrar a un ser querido, es un dolor que te destroza la vida y te persigue siempre, y lo peor es que el Estado no sólo no te ayuda a encontrar a tu ser querido, sino que te obliga a pensarlo muerto”.

Madre buscadora

Las palabras de los familiares buscadores en México son desgarradoras, sin embargo, sus luchas y resiliencia son ejemplos de una fuerza inmensurable que les permite seguir caminando a pasos de hormiga en el terreno tan rocoso de la impunidad y la violencia en México.

De acuerdo con La Convención Internacional para la Protección de todas la Personas contra las Desapariciones Forzadas de la que México es parte, la desaparición forzada se define como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o cometidas por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, además de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley. 1

La desaparición forzada en México es una problemática que ha trascendido los confines de ser un simple asunto criminal, para convertirse en una crisis de derechos humanos que ha afectado a cientos de miles de personas y ha causado un daño irrecuperable en la sociedad. Este fenómeno ha dejado una huella indeleble en la historia contemporánea del país. Al día de hoy México registra oficialmente más de 112,000 personas desaparecidas, 2 lo cual no solo da muestra del alarmante contexto del fenómeno, sino que da fe del prolongado patrón de impunidad que protege a los perpetradores, y de la tragedia que ocurre cada día.

Si bien la desaparición forzada no es un fenómeno nuevo en México, en la última década los casos han aumentado de forma alarmante. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hasta el 25 de mayo de 2023 se registraron en México 110,842 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 96,636 están desaparecidas (se presume que han sido víctimas de delitos) y 14,206 están no localizadas hasta la fecha, un número que sigue en aumento. Cuando el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (WGEID, por sus siglas en inglés) 3 visitó México en 2011, las cifras oficiales mostraban más de 5,000 personas reportadas como “desaparecidas” o “ausentes” en ese año. 4 Al 26 de noviembre de 2021, último día de la visita del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en Inglés) a México, 95,000 personas estaban oficialmente registradas como desaparecidas. 5 De ellas, más de 100 habrían tenido lugar durante la visita de 16 días del CED. 6

La desaparición forzada en México causa un dolor inimaginable para las familias de las víctimas. La incertidumbre y la angustia de no saber qué ha sucedido con su ser querido generan un trauma que se perpetúa con el paso del tiempo. Además, esta situación también afecta la cohesión social, alimenta el miedo y genera desconfianza en las instituciones del Estado. En palabras del CED, “La desaparición de personas en México es un problema de todos: de la sociedad en su conjunto y de toda la humanidad. Estas 100,000 personas registradas como desaparecidas no son las únicas víctimas: sus familiares y personas allegadas también sufren. Todos son víctimas”. 7

En este contexto, uno de los obstáculos más grandes que enfrentan las familias buscadoras es la impunidad. Si bien el CED reiteró su profunda preocupación por la mantenida situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio nacional, frente a la cual imperanuna impunidad casi absoluta y la revictimización, el Gobierno mexicano no ha logrado dar respuesta al imperante problema. La falta de investigaciones eficaces y la corrupción institucional dificultan día a día la búsqueda de justicia por parte de las familias de las víctimas y el acceso a la justicia sigue siendo una asignatura pendiente en el país, una que urge resolver para poder garantizar la no repetición de estos actos atroces.

Es profundamente desconcertante e inaceptable la manera en la que el Estado mexicano ha permanecido inerte frente a la grave problemática de las desapariciones forzadas, un flagelo que persiste en nuestro país como una sombra de impunidad y terror. Esta incredulidad se acrecienta al hacer una comparación con la república de Argentina, donde el gobierno y la sociedad se han unido en un empeño firme y contundente para hacer frente a este mismo fenómeno. La “guerra sucia” argentina, pese a su brutalidad, ha sido reconocida, investigada y judicializada, dando paso a una justicia, aunque tardía, que ha llevado a los responsables ante la ley y ha entregado respuestas a los familiares de las víctimas. En contraste, la indiferencia y el silencio mexicano han creado un vacío insostenible que deja a las víctimas y a sus familias en un limbo de angustia y desesperación, carente de justicia y verdad. La incredulidad y la indignación se acentúan al ver que el país, nuestro país, aún no toma las acciones necesarias y firmes para enfrentar y erradicar esta afrenta a la dignidad y los derechos humanos.

Afrontar la desaparición forzada en México requiere de una estrategia integral que combine la reforma legal, la acción gubernamental, el trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil y el apoyo de la comunidad internacional. Es vital que se fortalezcan las instituciones encargadas de la investigación de estos delitos, se implementen mecanismos de búsqueda efectiva y se apoye a las familias de las víctimas en su camino hacia la justicia y la verdad.

El 30 de Agosto conmemoramos el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y hoy más que nunca, junto con las familias de personas desaparecidas, alzamos la voz para no callar esta realidad desgarradora que no puede ser ignorada. El camino hacia la erradicación de esta práctica atroz es complejo, pero con voluntad política, reformas institucionales y un compromiso colectivo con la justicia y los derechos humanos, es posible soñar con un futuro en el que ninguna persona tenga que vivir con el miedo y la incertidumbre de ser víctima de una desaparición forzada. Ello, no solo para las víctimas de hoy, sino para las generaciones futuras, que merecen un México donde los derechos humanos sean respetados y protegidos en todo momento.

En nuestro país en donde las sombras de la desaparición acechan y la verdad se desvanece, hoy nos detenemos para honrar a aquellas personas cuyas vidas fueron destruidas por la desaparición forzada. En este día, alzamos nuestras voces en un grito unificado, recordando a las víctimas y desafiando a quienes perpetran estos actos infames. Juntas y juntos, exponemos la impunidad y exigimos justicia, porque cada vida desaparecida es una herida abierta en las familias y en el tejido de nuestra humanidad.

Que este día sea un recordatorio inquebrantable de que no olvidaremos, no nos callaremos y no descansaremos hasta que cada víctima encuentre la luz que merece y cada perpetrador rinda cuentas por sus atrocidades. El tiempo puede pasar, pero la memoria persistirá. En nuestra lucha incansable por la verdad y la justicia, prometemos que las víctimas de desapariciones forzadas nunca serán olvidadas.

1 Artículo 2 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos.

2 México: El oscuro hito de 100,000 desapariciones refleja un patrón de impunidad, advierten expertos de la ONU, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, 17 de mayo de 2022.

3 Una de las tareas primordiales del Grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias (WGEID, por sus siglas en inglés) consiste en ayudar a los familiares de las personas desaparecidas a averiguar la suerte y el paradero de las víctimas. En esa labor humanitaria, el Grupo de trabajo actúa como cauce de comunicación entre los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas y otras fuentes que denuncian casos de desaparición y los gobiernos interesados.

4 Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias sobre su visita a México. A/HRC/19/58/Add.2, 20 de diciembre de 2011.

5 Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México al amparo del artículo 33 de la Convención, CED/C/R.9 (Findings), 12 de abril de 2022

6 Es importante aclarar que si bien el contexto de desapariciones en México es grave, no todas las desapariciones registradas en México son desapariciones forzadas. Ver CMDPDH, La Guerra Interiorizada De los crímenes internacionales a la vida pública de México 2006-2021, enero 2023.

7 México: El oscuro hito de 100,000 desapariciones refleja un patrón de impunidad, advierten expertos de la ONU, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, 17 de mayo de 2022

En la década de 1950, en la isla se realizó un ensayo a gran escala para probar la píldora anticonceptiva entre mujeres pobres.

Dos mujeres, de pie en un complejo de vivienda pública en San Juan, Puerto Rico, miran perplejas. Una de ellas, tímida, describe unos síntomas: “Se me fue el mundo, se me nubló la vista. Lo único que dije fue: ‘Virgen del Carmen, cuídame a mis hijos‘”.

Luego, diciendo que no con la cabeza, la otra comenta: “Se estaba experimentando con nosotras sin saberlo”.

La escena es parte del documental “La Operación” (1982). Las mujeres, cuyos nombres no son mencionados, describían cómo fue su participación en el primer ensayo clínico a gran escala en el que se probó la efectividad de la píldora anticonceptiva en los años 50 del siglo pasado.

En el filme ambas afirman que desconocían ser parte de una investigación.

Como ellas, otras cientos de mujeres boricuas de origen humilde, sin saberlo, fueron pacientes del estudio dirigido por dos académicos estadounidenses.

El medicamento, que desde su comercialización en 1960 permitió que las mujeres tuviesen mayor control sobre sus cuerpos, porque no dependían del hombre para planificar la maternidad, fue probado en Puerto Rico gracias a una peculiar política pública de control de la sobrepoblación impulsada por el gobierno local de la isla y EE.UU.

En medio de un boom de nacimientos durante la primera mitad del siglo XX, con muchos ciudadanos en situación de extrema pobreza, la solución de los políticos de turno nombrados por EE.UU. fue fomentar que los puertorriqueños no tuvieran hijos.

Y sus iniciativas, explica la profesora de la Universidad de Puerto Rico Ana María García, directora de “La Operación”, estaban diseñadas específicamente para que esa reducción de la población se diera entre las comunidades más pobres.

“Fueron dirigidas a las mujeres más pobres, más racializadas y menos escolarizadas del país”, dice, por su parte, Lourdes Inoa, de la ONG feminista puertorriqueña Taller Salud.

“Porque eran quienes menos oportunidad tenían de conocer las repercusiones de participar de este tipo de procedimientos. El consentimiento, en este contexto, es altamente cuestionable”, añade.

Con financiación privada, pero también del Estado, la isla fue “un gran laboratorio de control de natalidad”, sostiene García.

Y las mujeres, añade Inoa, se convirtieron “en conejillos de indias”.

Dos científicos y dos activistas

El origen de la píldora, que según Naciones Unidas actualmente es usada por 150 millones de mujeres en todo el mundo, tuvo lugar lejos de Puerto Rico, entre las paredes de la prestigiosa Universidad de Harvard, en Massachusetts.

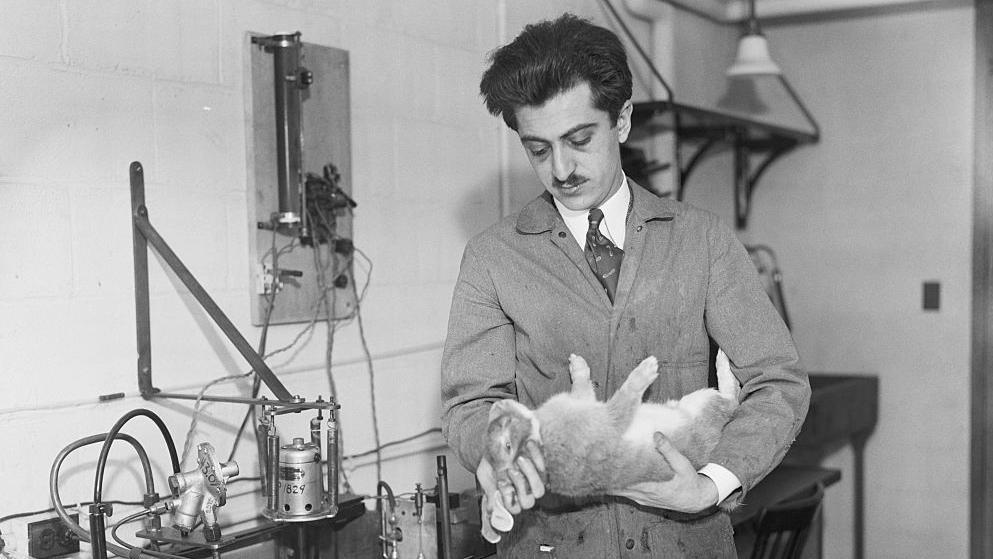

Quienes desarrollaron el fármaco fueron dos reconocidos profesores de la institución: John Rock y Gregory Pincus.

El primero, cuenta la historiadora Margaret Marsh, profesora en la Universidad de Rutgers en New Jersey, era uno de los expertos en fertilidad más importantes de Norteamérica, paradojalmente católico, y que pensaba que los matrimonios debían tener el derecho a decidir cuándo tener hijos.

El segundo era un biólogo que en más de una ocasión catalogó la sobrepoblación como “el mayor problema para los países en desarrollo”.

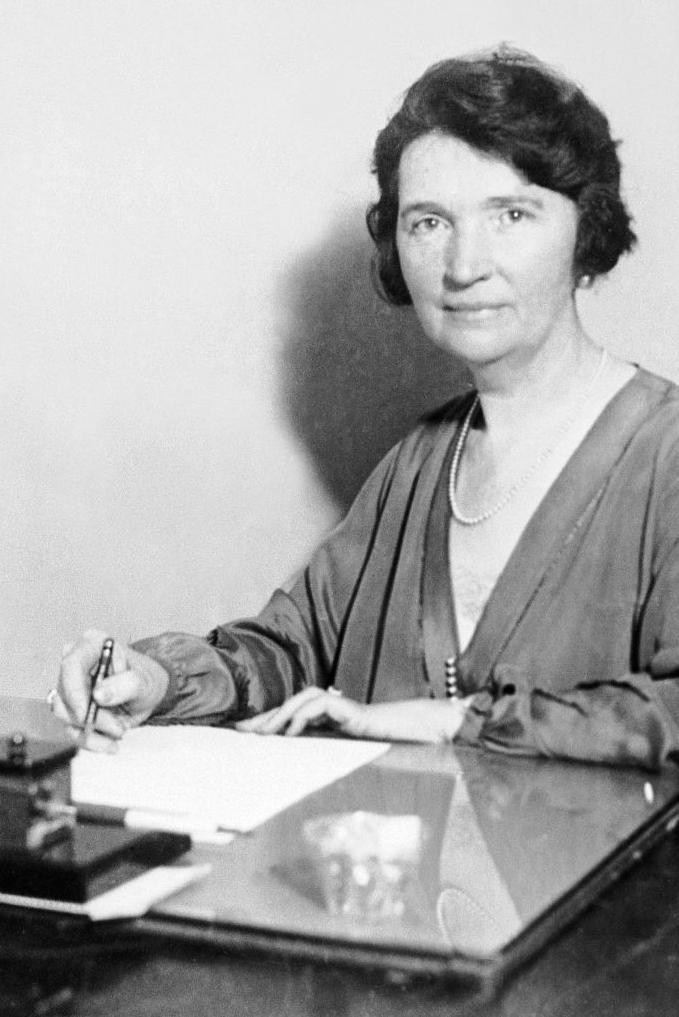

Ambos estuvieron financiados y supervisados muy de cerca por Margaret Sanger, enfermera y experta en salud fundadora de la organización Planned Parenthood, y por la acaudalada líder sufragista Katharine McCormick.

Ellas, afirma Inoa, “buscaban que las mujeres estuvieran insertadas en diversas facetas de la sociedad, para que tuvieran mayor poder”. Controlar la maternidad era esencial para lograrlo.

Pero es conocido que Sanger defendía la eugenesia, la filosofía social que defiende la mejora de la raza humana mediante la selección biológica.

Y por eso permitió que se experimentara en mujeres pobres y en situaciones de vulnerabilidad.

“El movimiento por el control de la natalidad, de alguna manera, tenía dos vertientes. Una buscaba que las mujeres tomaran sus propias decisiones reproductivas y la otra era la idea de que el control de natalidad era bueno porque la gente pobre tendría menos hijos”, agrega Marsh.

Los primeros estudios

Las primeras investigaciones de la píldora anticonceptiva en EE.UU. se realizaron en ratas y otros animales.

Luego, en una decisión “poco ética”, los científicos administraron el medicamento a un reducido grupo de pacientes en un hospital público para personas con problemas de salud mental de Massachusetts, cuenta Marsh, quien es experta en la historia de la anticoncepción en EE.UU.

“Las familias de las pacientes sí dieron el permiso para que se realizara el estudio, pero ellas en sí, por estar en un hospital psiquiátrico, no consintieron. Aunque en esa época esto era legal”, comenta.

En esta fase, Pincus y Rock descubrieron que los compuestos que habían creado tenían el resultado de detener la ovulación. Así que buscaron un lugar para hacer un ensayo a mayor escala, para que los reguladores estadounidenses aprobaran la píldora.

En Massachussets, explica la profesora García, el control de natalidad era ilegal. Allí también había limitaciones legales para las experimentación con seres humanos.

Fue entonces cuando los científicos tuvieron que identificar un “lugar ideal”.

La isla laboratorio

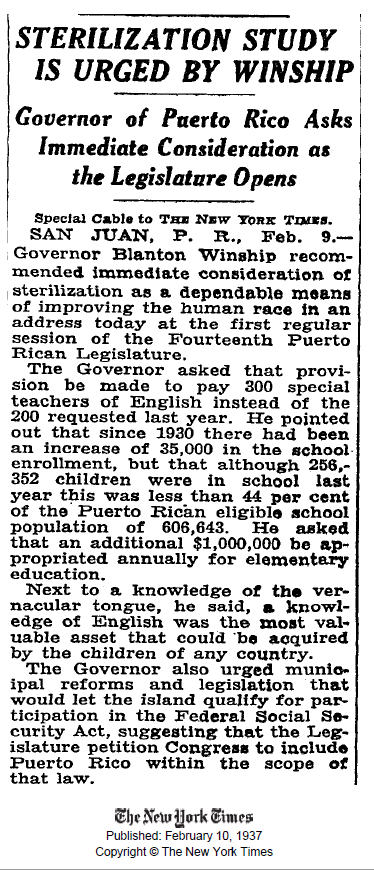

Decidieron ir a Puerto Rico porque allí la esterilización, y en general la experimentación para lograr la anticoncepción, era legal desde 1937.

“Se aprobó una ley en un momento histórico, cuando en el resto del planeta, incluyendo EE.UU., la esterilización amplia no era legal”, señala García.

La legislación fue firmada por el gobernador Blanton C. Winship, un hombre que también apoyaba la eugenesia públicamente, y quien -según un artículo del New York Times- urgía a que en Puerto Rico se investigara el control poblacional, porque para él era el único “medio confiable para mejorar la raza humana”.

En la década de 1950, cuando los investigadores de la píldora llegaron a la isla, un 41% de las mujeres puertorriqueñas en edad reproductiva ya había probado algún método de anticoncepción, según un estudio de la Universidad de Puerto Rico.

Esto fue posible gracias a que la legislación permitió la creación de decenas de clínicas de planificación familiar alrededor del territorio, incluso en los pueblos más remotos, subvencionadas por el gobierno y que tenían personal que fomentaba el control de natalidad entre las mujeres.

La red de clínicas atrajo también la atención de Pincus y Rock, quienes pensaron que podían usarlas para desarrollar su proyecto.

El equipo, sin embargo, decidió concentrarse primero en un solo barrio de San Juan, la capital.

Las mujeres de Río Piedras

En la isla el experimento comenzó en 1955 como un proyecto en el que participaron estudiantes de medicina y enfermería. Pero el estudio era demasiado complicado y doloroso, por lo que muchas no lo terminaban.

Además, la píldora probada en Puerto Rico era una dosis mucho más alta que la actual y causaba fuertes efectos secundarios.

“Era necesario realizarles análisis de orina, biopsias endometriales y otras pruebas para determinar si estaban ovulando o no. Es un procedimiento incómodo. Si tienes a estudiantes que realmente no tienen la necesidad de métodos de anticoncepción, no iban a estar dispuestas a continuar”, comenta Marsh.

El medicamento les causaba nauseas, mareos, vómitos y dolor de cabeza. Pincus, sin embargo, descartó estos efectos secundarios y alegó que eran una consecuencia “psicosomática”.

“Creía tanto en la pastilla, que él se la estaba dando a sus familiares. A sus nietas, sus hijas, las amigas de sus hijos”, dice Marsh, quien escribió una biografía sobre Rock, colega de trabajo de Pincus.

El equipo decidió continuar la experimentación, pero esta vez en Río Piedras, un suburbio del norte de Puerto Rico.

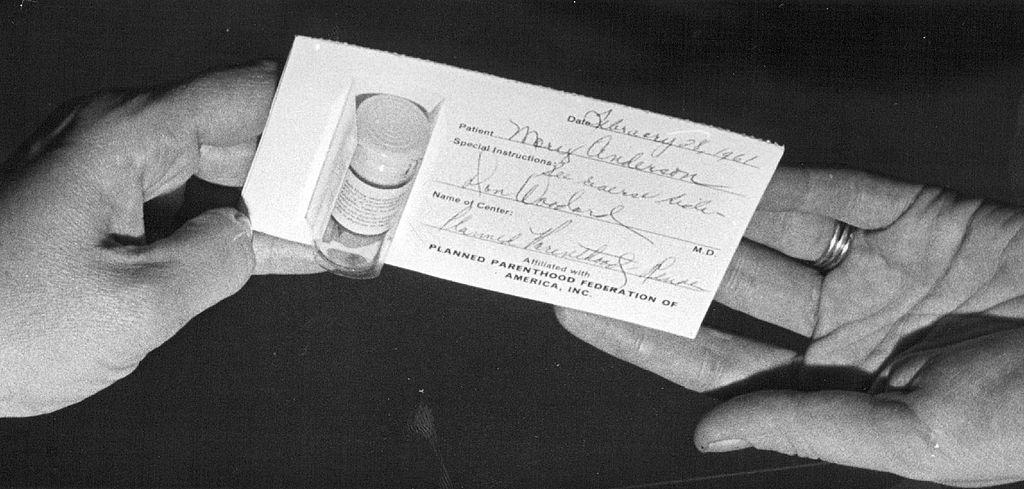

Trabajadores sociales y personal médico visitaba puerta por puerta a las mujeres, ofreciéndoles la píldora anticonceptiva y, a algunas de ellas, les realizaban exámenes para recolectar datos, sin ninguna retribución monetaria.

El rechazo por parte diversos sectores de la sociedad puertorriqueña fue inmediato.

“Hubo notas de prensa que catalogaron como ‘maltusianas’ las investigaciones. También por parte de médicos, incluso de los que estuvieron en el proceso de reclutamiento de mujeres, quienes pensaban que los efectos secundarios debían tomarse con seriedad y que era necesario hacer más pruebas y no descartarlos”, dice Inoa, de Taller Salud.

Por los efectos secundarios muchas de estas mujeres, al igual que en los estudios anteriores, decidían dejar el tratamiento. Otras, golpeadas por la pobreza, accedían a tomar la píldora como un método reversible de control de natalidad.

Según Marsh, tres personas del ensayo clínico que se realizó en la isla caribeña murieron. No obstante, nunca se les hizo una autopsia, por lo que se desconoce cuáles fueron las causas precisas de su fallecimiento.

La aprobación

Pese a las muertes, al ver que la píldora tenía el efecto de evitar embarazos, los científicos extendieron su proyecto a otros pueblos de Puerto Rico, y más adelante a Haití, México, Nueva York, Seattle y California.

En total participaron unas 900 mujeres, de las que alrededor de 500 eran puertorriqueñas.

En 1960, la Agencia de Drogas y Alimentos de EE.UU. (FDA, en inglés) aprobó el Envoid, como se llamó la primera pastilla, como un método anticonceptivo.

Su expansión fue veloz. En tan solo siete años, 13 millones de mujeres en el mundo la usaban.

Pero luego de ser avalada por la FDA, la píldora continuó causando efectos secundarios fuertes, como coágulos de sangre, lo que provocó demandas. En la isla, pese a las acciones legales en otras partes de EE.UU., los estudios continuaron hasta 1964.

Todavía hoy, afirma Inoa, no hay investigaciones “significativas” que busquen “otro tipo de métodos de anticoncepción que no tengan los efectos secundarios de la píldora que existe ahora”.

Mientras, los estudios para crear un medicamento anticonceptivo oral para hombres tampoco han dado frutos, aunque comenzaron hace 30 años.

“Las mayores experimentaciones siempre han sido en personas gestantes”, concluye.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.