Las detenciones arbitrarias se multiplican en Veracruz en el gobierno de Cuitláhuac García

Pasiano Rueda Canseco es una de las cientos de personas detenidas en la administración de Cuitláhuac García en Veracruz por “ultrajes a la autoridad”, un delito que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya declaró inconstitucional.

Rueda Canseco pasó nueve meses encarcelado, luego de participar por primera vez como candidato del Partido del Trabajo en las elecciones municipales de Jesús Carranza. Era junio de 2021 cuando pobladores y seguidores del petista, inconformes con el resultado que daba la victoria al morenista Luis Alfredo Pacheco, quemaron boletas electorales y se enfrentaron con cuerpos de seguridad.

La detención de Rueda ocurrió cuatro meses después, el 30 de octubre, cuando él estaba dentro de la habitación de un hotel en Acayucan.

Sin embargo, policías ministeriales dijeron que al momento de su detención el político participaba en una riña en la vía pública, que llevaba cocaína y mariguana, que sacó un arma de fuego y se identificó como integrante de un grupo delincuencial. Enfrentó el cargo de “ultrajes a la autoridad” y como medida cautelar, un juez le dictó dos años de prisión en Tuxpan.

Aunque en febrero de 2022 la SCJN resolvió que el delito de “ultrajes a la autoridad” es inconstitucional, Rueda Canseco permaneció preso. Desde la cárcel, en marzo de ese año, ganó la alcaldía de Jesús Carranza en una elección extraordinaria.

Para el 30 de junio de 2022, un juez determinó que la detención fue ilegal y que la Fiscalía no pudo probar lo declarado por los policías. Rueda Canseco fue liberado finalmente el 28 de julio de 2022.

La liberación de Rueda estuvo empujada también por movilización en su municipio. El 12 de junio de 2022, pobladores de Jesús Carranza interceptaron al presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Veracruz para pedirle la liberación de Pasiano Rueda. En la conferencia de Palacio Nacional, el 20 de junio, el presidente informó que le pidió al gobernador que aclarara el caso.

Cuitláhuac García negó ante medios que se tratara de una detención con tintes políticos. El funcionario, sin embargo, también aprovechó para vincular las elecciones en ese municipio con el presunto financiamiento de grupos delincuenciales.

“Fue detenido en otro estado un jefe de plaza de la Familia Michoacana (…) Esa persona tiene intereses en Jesús Carranza, nosotros pensamos que es el que financió algunas campañas, pero eso lo tiene que demostrar también la fiscalía correspondiente (…) Yo advertí con tiempo. ‘Sólo les pido una cosa a los candidatos: que no se inmiscuyan con los grupos delictivos’, lo dije y lo advertí”.

El delito por el que Rueda fue detenido, “ultrajes a la autoridad”, estaba contenido en el artículo 331 que el gobernador Cuitláhuac García endureció en 2021, por el que cientos de personas resultaron detenidas y que la Suprema Corte declaró inconstitucional.

En entrevista, el ahora alcalde en funciones relata que en su estancia de nueve meses en prisión encontró otras personas que habían llegado a través del delito de ultrajes a la autoridad, a partir de que fue declarado como grave en Veracruz como iniciativa del gobierno estatal.

“El tiempo que estuve en la cárcel nos pusimos a hacer algunos estudios internos, para ver la situación de por qué llegan, y te das cuenta que muchísima gente está de manera injusta y también utilizando ese delito que finalmente solo aquí en Veracruz lo cambiaron y lo pusieron como delito grave”, relata Rueda.

Ante la incapacidad de armar carpetas sólidas de investigación, en la administración de García las autoridades llevaron a prisión a muchas personas por “ultrajes a la autoridad”, explica.

“Se estipula que Veracruz tuvo arriba de 2 mil personas privadas de la libertad a partir del delito de ultrajes a la autoridad. Yo creo que ya tenían algún prototipo en el cual se les facilitaba, creo que prepararon gente muy bien para poder encuadrar un delito, no sé si todas inocentes, pero sí a gente que nada tenía que ver con ese delito”.

Detenciones arbitrarias amparadas en la ley

Las detenciones arbitrarias se elevaron a la llegada de Cuitláhuac García a la gubernatura de Veracruz con el uso de dos artículos en el Código Penal de Veracruz.

Desde la administración de Javier Duarte, en la entidad se creó el delito de ultrajes a la autoridad y ataques a las instituciones de seguridad pública. Sin embargo, a su llegada al gobierno estatal, el morenista endureció las penas y potenció las detenciones policiales a través de los artículos 331 y 371 quinquies, en un decreto publicado el 11 de marzo de 2021 en la Gaceta Oficial del gobierno estado de Veracruz.

Antes de la llegada de Cuitláhuac García, el artículo 331 del Código Penal de Veracruz imponía de seis meses a dos años de prisión y una multa de hasta 40 días de salario mínimo a quien amenazara o agrediera a un servidor público por ejercer sus funciones.

Con la reforma impulsada por García en 2021, se agregaron y se reformaron las agravantes a este delito.

La reforma adicionó que se encarcelara de cinco a siete años de prisión cuando se realice por una o más personas armadas o “portando instrumentos peligrosos”.

Puntualizó que se sancionará a quien actúe por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima; que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada; o que se realice a través de una circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja.

La Fiscalía de Veracruz informó en su momento que, desde 2021 hasta el 28 de enero de 2022, se detuvieron a mil 33 personas por el delito de ultrajes a la autoridad regulado en el artículo 331. Ante ello, la Contraloría Interna de la Fiscalía General de Justicia del estado recibió 590 quejas y, a su vez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 31 quejas.

La reforma impulsada por Cuitláhuac García se reflejó en las detenciones, que se quintuplicaron entre 2018, el año previo de la llegada del morenista al poder (49 detenciones) al año en que entró en vigor la modificación (224 detenciones en 2021).

Los cambios en el Código Penal generaron oposición de organizaciones ciudadanas, especialistas jurídicos, partidos de oposición y comisiones de derechos humanos, hasta que finalmente llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El 21 de diciembre de 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación derivada de las detenciones arbitrarias por parte de policías estatales en contra de seis personas que permanecieron cuatro meses en el penal de Pacho Viejo, acusadas sin pruebas de ultrajes a la autoridad.

La CNDH llamó a Cuitláhuac García a reparar el daño a las víctimas y proponer a la brevedad la derogación del artículo 331 del Código Penal del estado para prevenir nuevas violaciones a derechos humanos.

De forma paralela, distintas organizaciones de abogados ya se habían manifestado en contra de este artículo por la ambigüedad de sus términos y por dejar a la interpretación de las autoridades la definición de “amenaza” y “agresión”.

Aún después de la recomendación de la CNDH, el gobernador Cuitláhuac García propuso realizar foros para decidir si se derogaba o no el artículo violatorio de derechos humanos.

Senadores como la panista Indira Sandoval y el perredista Miguel Ángel Mancera también exhortaron a derogar los artículos 331 y 371 quinquies, así como presentar un informe sobre las personas que se encontraban presas por el delito de ultrajes a la autoridad y contra las instituciones de seguridad pública.

Finalmente, el 28 de febrero de 2022, la Suprema Corte invalidó el delito de ultrajes a la autoridad con 10 votos contra uno. La Corte confirmó que el artículo 331 permitía castigar con prisión acciones que podían ser calificadas como “agresiones” o “amenazas” a los servidores públicos según el criterio de las autoridades, por lo tanto, violaba el principio de taxatividad penal (la claridad en la descripción de las conductas que están regulando) y el derecho humano a la libertad de expresión.

Un día antes, en un intento por desechar las acciones inconstitucionales, el Congreso de Veracruz aprobó la derogación de dos fracciones del artículo 331 y pidió a la Corte ya no discutir el tema. Sin embargo, las ministras y ministros no aceptaron.

El riesgo del artículo espejo

La Corte, sin embargo, dejó vivo el artículo 371 quinquies que juristas advierten como “espejo” del de ultrajes a la autoridad.

En la discusión en la SCJN, en el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, se propuso la invalidez de ese artículo debido a que: “dependerá del sujeto amenazado —o de la autoridad ministerial o judicial— considerar efectivamente como amenaza la intención del sujeto activo de causarle algún mal. Y esto obedece, necesariamente, a que el concepto de ‘mal’ tiene diversas acepciones”.

“Las acciones de dañar tienen múltiples acepciones que dificultan distinguir las conductas punibles de las no punibles”, agregó Pardo Rebolledo en el documento.

Con votos divididos, sin embargo, la Suprema Corte determinó no declarar inconstitucional el artículo 371 quinquies, que castiga los ataques a las instituciones de seguridad.

Y es bajo este artículo, explican especialistas, que las policías estatales y municipales siguen realizando detenciones y encarcelando a personas sin justificación.

“El delito contra las instituciones de seguridad pública —lo hemos señalado los abogados veracruzanos— es prácticamente un delito espejo del delito de ‘ultrajes a la autoridad’. En ambos casos se trata de una agresión a elementos de seguridad pública”, destaca en entrevista Arturo Nicolás Baltazar, presidente de la Comisión Nacional de Derecho Penal de la Federación Mexicana del Colegio de Abogados.

La diferencia, precisa el abogado, es que el delito 371 quinquies contra las instituciones de seguridad pública tiene una penalidad más elevada, una mínima de siete y una máxima de 15 años de prisión para quien agreda a elementos de seguridad pública.

“Esto tiene una subjetividad muy elevada porque cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el delito de ultrajes a la autoridad determinó que precisamente el término agredir es un término que se puede interpretar de muchas formas. Con esto se viola directamente al principio de legalidad en su principio de taxatividad”.

El delito de ultrajes a la autoridad se utilizó inicialmente como un saco a la medida para detenciones arbitrarias por parte de los cuerpos policiacos en Veracruz.

Al declararse inválido, todos los procesos se tuvieron que cerrar y las personas detenidas por esos cargos debieron ser liberadas. Sin embargo, algo que identificaron los juristas es que, si las personas habían sido detenidas por ultrajes a la autoridad, previo a la derogación se agilizaron procesos paralelos y se giraron órdenes de aprehensión por delitos graves, por lo que muchas personas permanecieron privadas de la libertad por otro delito.

El abogado explica la ambigüedad de los términos agredir, amenazar o atacar, cuya subjetividad tiene muchas connotaciones.

“Tú puedes ver a una persona de forma agresiva y el policía puede decir que lo miraste de forma agresiva o hablar de forma agresiva, como el caso del exsecretario de Gobierno de Veracruz, Franco, que estuvo inicialmente iniciado porque supuestamente le rasgó la camisa a un policía ministerial, y eso sería una agresión”.

Manga ancha a policías

Otro problema que enfrenta Veracruz, explica el abogado, es que a pesar de la existencia de delitos fabricados con hechos falsos cuya prueba principal es el señalamiento de policías, ya se están comenzando a dictar sentencias condenatorias por el delito de ataques a las instituciones de seguridad pública.

En sus redes sociales, la Fiscalía de Veracruz publica como parte de un supuesto ejercicio de rendición de cuentas las sentencias por el delito de ataques a las instituciones de seguridad pública.

Los juristas advierten que la elevación de ultrajes a la autoridad como un delito grave a partir de la reforma impulsada por Cuitláhuac García derivó en una inercia en la que elementos policíacos tenían manga ancha para cometer abusos, lo que a su vez desencadenó en mayores extorsiones a ciudadanos ante la posibilidad de ser detenidos y puestos a disposición por ese delito.

“Es un signo muy claro de que las corporaciones policiacas no están cumpliendo con su función. De ninguna manera se puede aceptar que un policía le fabrique un delito a un ciudadano, independientemente de las fallas que haya en la integración de las carpetas de investigación cuando un ciudadano es inocente no tiene por qué ser detenido; sin embargo, aquí para detener a las personas les fabrican delitos. No hay justificación de ningún tipo”.

El abogado advierte que en Veracruz la relación entre los policías y ciudadanos se rompió desde hace varios años y eso es grave porque un punto fundamental para que funcione el concepto de seguridad pública es la confianza en las autoridades.

“Por el contrario existe temor, desconfianza y mucho resentimiento por parte de las personas que han sido directamente agraviadas por estos abusos que han cometido los policías en contra de los ciudadanos”.

Organización ante detenciones arbitrarias en Veracruz

El abogado Fausto Torres, jurista del sur de Veracruz, puntualiza que el tema que agrava la situación es que el artículo 371 viola en principio la presunción de inocencia establecida en el artículo 20 constitucional, uno los principios rectores de el nuevo sistema de Justicia penal acusatorio y regresa al sistema inquisitorio.

Los juristas explican que es imposible que se vuelva a presentar una acción de inconstitucionalidad porque este delito ya fue analizado por la suprema corte de justicia de la nación.

Como defensa, el recurso que están usando para frenar estos procesos son los amparos individuales.

Por ello la opción que queda, dice el abogado Rojas, es la organización. Ante ello, abogados y ciudadanos de distintos municipios del sur de Veracruz están organizados en la asociación Judere, y llaman a los ciudadanos a sumarse para empujar la derogación del artículo 371 quinquies.

Relacionado

En la década de 1950, en la isla se realizó un ensayo a gran escala para probar la píldora anticonceptiva entre mujeres pobres.

Dos mujeres, de pie en un complejo de vivienda pública en San Juan, Puerto Rico, miran perplejas. Una de ellas, tímida, describe unos síntomas: “Se me fue el mundo, se me nubló la vista. Lo único que dije fue: ‘Virgen del Carmen, cuídame a mis hijos‘”.

Luego, diciendo que no con la cabeza, la otra comenta: “Se estaba experimentando con nosotras sin saberlo”.

La escena es parte del documental “La Operación” (1982). Las mujeres, cuyos nombres no son mencionados, describían cómo fue su participación en el primer ensayo clínico a gran escala en el que se probó la efectividad de la píldora anticonceptiva en los años 50 del siglo pasado.

En el filme ambas afirman que desconocían ser parte de una investigación.

Como ellas, otras cientos de mujeres boricuas de origen humilde, sin saberlo, fueron pacientes del estudio dirigido por dos académicos estadounidenses.

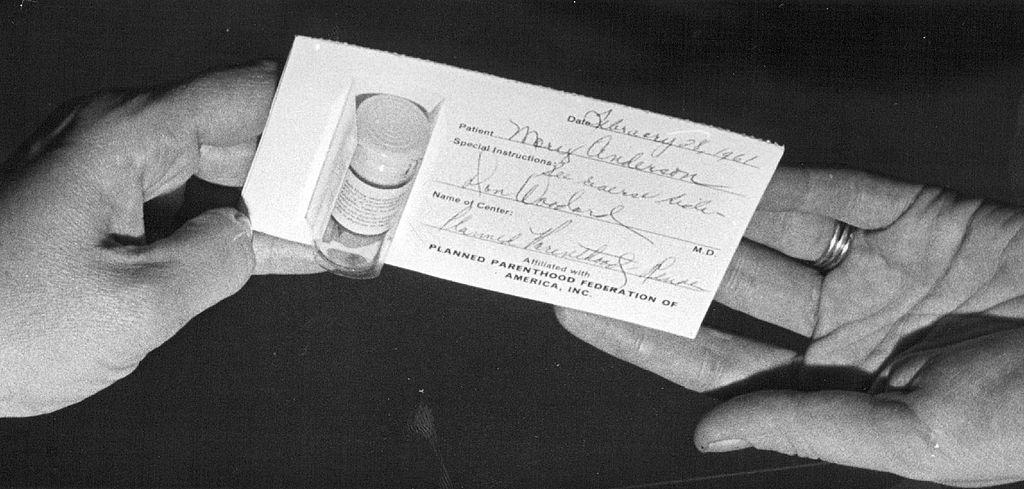

El medicamento, que desde su comercialización en 1960 permitió que las mujeres tuviesen mayor control sobre sus cuerpos, porque no dependían del hombre para planificar la maternidad, fue probado en Puerto Rico gracias a una peculiar política pública de control de la sobrepoblación impulsada por el gobierno local de la isla y EE.UU.

En medio de un boom de nacimientos durante la primera mitad del siglo XX, con muchos ciudadanos en situación de extrema pobreza, la solución de los políticos de turno nombrados por EE.UU. fue fomentar que los puertorriqueños no tuvieran hijos.

Y sus iniciativas, explica la profesora de la Universidad de Puerto Rico Ana María García, directora de “La Operación”, estaban diseñadas específicamente para que esa reducción de la población se diera entre las comunidades más pobres.

“Fueron dirigidas a las mujeres más pobres, más racializadas y menos escolarizadas del país”, dice, por su parte, Lourdes Inoa, de la ONG feminista puertorriqueña Taller Salud.

“Porque eran quienes menos oportunidad tenían de conocer las repercusiones de participar de este tipo de procedimientos. El consentimiento, en este contexto, es altamente cuestionable”, añade.

Con financiación privada, pero también del Estado, la isla fue “un gran laboratorio de control de natalidad”, sostiene García.

Y las mujeres, añade Inoa, se convirtieron “en conejillos de indias”.

Dos científicos y dos activistas

El origen de la píldora, que según Naciones Unidas actualmente es usada por 150 millones de mujeres en todo el mundo, tuvo lugar lejos de Puerto Rico, entre las paredes de la prestigiosa Universidad de Harvard, en Massachusetts.

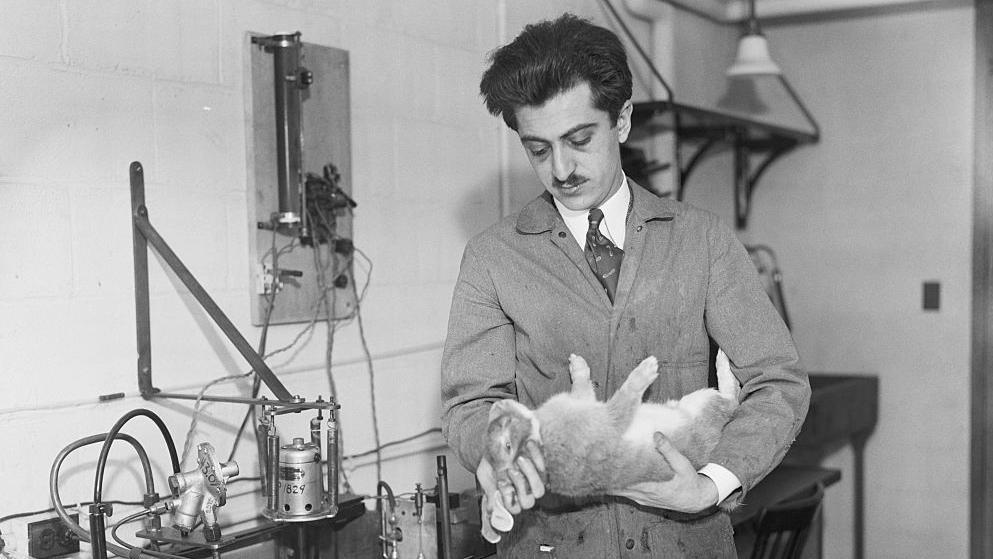

Quienes desarrollaron el fármaco fueron dos reconocidos profesores de la institución: John Rock y Gregory Pincus.

El primero, cuenta la historiadora Margaret Marsh, profesora en la Universidad de Rutgers en New Jersey, era uno de los expertos en fertilidad más importantes de Norteamérica, paradojalmente católico, y que pensaba que los matrimonios debían tener el derecho a decidir cuándo tener hijos.

El segundo era un biólogo que en más de una ocasión catalogó la sobrepoblación como “el mayor problema para los países en desarrollo”.

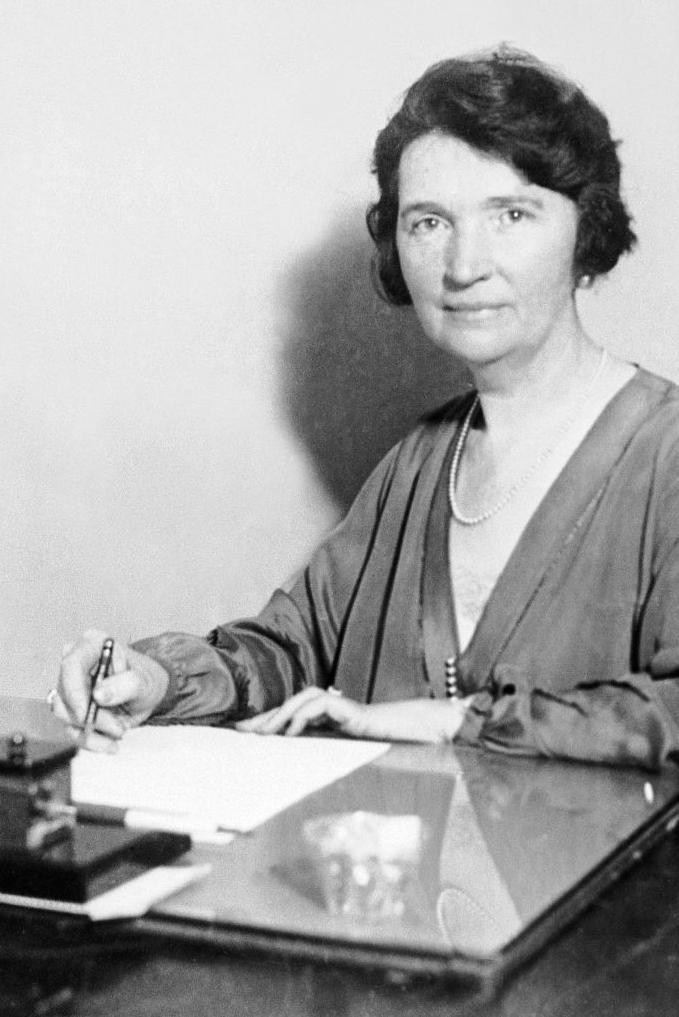

Ambos estuvieron financiados y supervisados muy de cerca por Margaret Sanger, enfermera y experta en salud fundadora de la organización Planned Parenthood, y por la acaudalada líder sufragista Katharine McCormick.

Ellas, afirma Inoa, “buscaban que las mujeres estuvieran insertadas en diversas facetas de la sociedad, para que tuvieran mayor poder”. Controlar la maternidad era esencial para lograrlo.

Pero es conocido que Sanger defendía la eugenesia, la filosofía social que defiende la mejora de la raza humana mediante la selección biológica.

Y por eso permitió que se experimentara en mujeres pobres y en situaciones de vulnerabilidad.

“El movimiento por el control de la natalidad, de alguna manera, tenía dos vertientes. Una buscaba que las mujeres tomaran sus propias decisiones reproductivas y la otra era la idea de que el control de natalidad era bueno porque la gente pobre tendría menos hijos”, agrega Marsh.

Los primeros estudios

Las primeras investigaciones de la píldora anticonceptiva en EE.UU. se realizaron en ratas y otros animales.

Luego, en una decisión “poco ética”, los científicos administraron el medicamento a un reducido grupo de pacientes en un hospital público para personas con problemas de salud mental de Massachusetts, cuenta Marsh, quien es experta en la historia de la anticoncepción en EE.UU.

“Las familias de las pacientes sí dieron el permiso para que se realizara el estudio, pero ellas en sí, por estar en un hospital psiquiátrico, no consintieron. Aunque en esa época esto era legal”, comenta.

En esta fase, Pincus y Rock descubrieron que los compuestos que habían creado tenían el resultado de detener la ovulación. Así que buscaron un lugar para hacer un ensayo a mayor escala, para que los reguladores estadounidenses aprobaran la píldora.

En Massachussets, explica la profesora García, el control de natalidad era ilegal. Allí también había limitaciones legales para las experimentación con seres humanos.

Fue entonces cuando los científicos tuvieron que identificar un “lugar ideal”.

La isla laboratorio

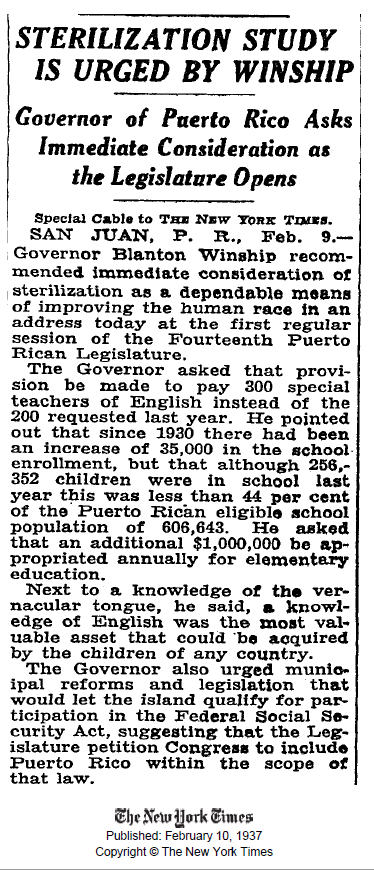

Decidieron ir a Puerto Rico porque allí la esterilización, y en general la experimentación para lograr la anticoncepción, era legal desde 1937.

“Se aprobó una ley en un momento histórico, cuando en el resto del planeta, incluyendo EE.UU., la esterilización amplia no era legal”, señala García.

La legislación fue firmada por el gobernador Blanton C. Winship, un hombre que también apoyaba la eugenesia públicamente, y quien -según un artículo del New York Times- urgía a que en Puerto Rico se investigara el control poblacional, porque para él era el único “medio confiable para mejorar la raza humana”.

En la década de 1950, cuando los investigadores de la píldora llegaron a la isla, un 41% de las mujeres puertorriqueñas en edad reproductiva ya había probado algún método de anticoncepción, según un estudio de la Universidad de Puerto Rico.

Esto fue posible gracias a que la legislación permitió la creación de decenas de clínicas de planificación familiar alrededor del territorio, incluso en los pueblos más remotos, subvencionadas por el gobierno y que tenían personal que fomentaba el control de natalidad entre las mujeres.

La red de clínicas atrajo también la atención de Pincus y Rock, quienes pensaron que podían usarlas para desarrollar su proyecto.

El equipo, sin embargo, decidió concentrarse primero en un solo barrio de San Juan, la capital.

Las mujeres de Río Piedras

En la isla el experimento comenzó en 1955 como un proyecto en el que participaron estudiantes de medicina y enfermería. Pero el estudio era demasiado complicado y doloroso, por lo que muchas no lo terminaban.

Además, la píldora probada en Puerto Rico era una dosis mucho más alta que la actual y causaba fuertes efectos secundarios.

“Era necesario realizarles análisis de orina, biopsias endometriales y otras pruebas para determinar si estaban ovulando o no. Es un procedimiento incómodo. Si tienes a estudiantes que realmente no tienen la necesidad de métodos de anticoncepción, no iban a estar dispuestas a continuar”, comenta Marsh.

El medicamento les causaba nauseas, mareos, vómitos y dolor de cabeza. Pincus, sin embargo, descartó estos efectos secundarios y alegó que eran una consecuencia “psicosomática”.

“Creía tanto en la pastilla, que él se la estaba dando a sus familiares. A sus nietas, sus hijas, las amigas de sus hijos”, dice Marsh, quien escribió una biografía sobre Rock, colega de trabajo de Pincus.

El equipo decidió continuar la experimentación, pero esta vez en Río Piedras, un suburbio del norte de Puerto Rico.

Trabajadores sociales y personal médico visitaba puerta por puerta a las mujeres, ofreciéndoles la píldora anticonceptiva y, a algunas de ellas, les realizaban exámenes para recolectar datos, sin ninguna retribución monetaria.

El rechazo por parte diversos sectores de la sociedad puertorriqueña fue inmediato.

“Hubo notas de prensa que catalogaron como ‘maltusianas’ las investigaciones. También por parte de médicos, incluso de los que estuvieron en el proceso de reclutamiento de mujeres, quienes pensaban que los efectos secundarios debían tomarse con seriedad y que era necesario hacer más pruebas y no descartarlos”, dice Inoa, de Taller Salud.

Por los efectos secundarios muchas de estas mujeres, al igual que en los estudios anteriores, decidían dejar el tratamiento. Otras, golpeadas por la pobreza, accedían a tomar la píldora como un método reversible de control de natalidad.

Según Marsh, tres personas del ensayo clínico que se realizó en la isla caribeña murieron. No obstante, nunca se les hizo una autopsia, por lo que se desconoce cuáles fueron las causas precisas de su fallecimiento.

La aprobación

Pese a las muertes, al ver que la píldora tenía el efecto de evitar embarazos, los científicos extendieron su proyecto a otros pueblos de Puerto Rico, y más adelante a Haití, México, Nueva York, Seattle y California.

En total participaron unas 900 mujeres, de las que alrededor de 500 eran puertorriqueñas.

En 1960, la Agencia de Drogas y Alimentos de EE.UU. (FDA, en inglés) aprobó el Envoid, como se llamó la primera pastilla, como un método anticonceptivo.

Su expansión fue veloz. En tan solo siete años, 13 millones de mujeres en el mundo la usaban.

Pero luego de ser avalada por la FDA, la píldora continuó causando efectos secundarios fuertes, como coágulos de sangre, lo que provocó demandas. En la isla, pese a las acciones legales en otras partes de EE.UU., los estudios continuaron hasta 1964.

Todavía hoy, afirma Inoa, no hay investigaciones “significativas” que busquen “otro tipo de métodos de anticoncepción que no tengan los efectos secundarios de la píldora que existe ahora”.

Mientras, los estudios para crear un medicamento anticonceptivo oral para hombres tampoco han dado frutos, aunque comenzaron hace 30 años.

“Las mayores experimentaciones siempre han sido en personas gestantes”, concluye.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.