Delegan encuesta de consumo de drogas a Conahcyt, pese a no tener experiencia y acumular meses de retraso

En junio de este año, la recién creada Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) confirmaron que una nueva encuesta nacional sobre consumo de drogas–que no se ha actualizado desde 2017– quedaría en manos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conahcyt), pese a que este organismo no cuenta con la experiencia para hacer este tipo de ejercicios.

El objetivo del instrumento, según se dijo en junio, sería estimar la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en la población de todos los estados del país de 12 a 75 años de edad.

Ambas comisiones prometieron que en dos semanas más darían a conocer los detalles; sin embargo, a casi tres meses de la instalación de la Conasama y de esa confirmación, los pormenores y procesos para el levantamiento de datos siguen sin conocerse.

Esta sería la primera vez que el Conahcyt tenga a su cargo la realización de esa encuesta, por lo que, de acuerdo con la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) –que ya promovió un juicio de amparo para denunciar la omisión de no contar con el estudio–, es preocupante que quede en manos de un organismo en el que, además, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene un papel relevante en su consejo.

“Es una institución que tiene mucho interés en que se sigan manteniendo las políticas prohibicionistas de drogas, la persecución represiva de las sustancias y las políticas que no están enfocadas en la salud de las personas. Nos preocupa mucho que se utilice esta encuesta también para continuar justificando estas políticas de guerra que no están enfocadas en la salud”, advirtió Cristina Reyes, directora de litigio de MUCD.

A la experta también le preocupa que en la Conasama queden fusionadas ambas instancias –adicciones y salud mental–, pues aunque se relacionan, es importante que existan instituciones destinadas a problemas específicos.

“Lo que nos preocupa es que se diluya el problema y que incluso las adicciones se atribuyan solamente a problemas individuales de salud mental, lo cual no necesariamente es cierto”, explicó Reyes.

De acuerdo con Reyes, algunas veces las causas pueden ser sociales, pero es información que sólo podría saberse mediante los resultados de una encuesta nacional, la cual debería tener una metodología clara, con perspectiva de derechos humanos y dar a conocer el contexto real de lo que hoy vive la sociedad en torno al consumo de sustancias.

Lee también: La mezcla de fentanilo con drogas sintéticas que está afectando a consumidores en la frontera de México con EU

No hay detalles de la encuesta

Cuando confirmaron la participación del Conahcyt en la encuesta nacional, las autoridades de salud también justificaron que desde hace un par de años, el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones cuenta con registros de las personas que solicitan atención en todo el sistema, lo que permite tener un panorama de los problemas de consumo mediante sus informes.

El objetivo de la encuesta sería conocer la prevalencia de consumo en los hogares, así como otras condiciones de salud mental a nivel nacional. La edad de la población se contemplaría hasta los 75 considerando que las personas mayores van modificando sus patrones de consumo. El Observatorio señaló que sería uno de los cambios importantes, pues en la última versión de la Encodat fue hasta los 65.

En aquel momento aseguraron que se estaba preparando una rueda de prensa exclusiva para proporcionar los detalles de la encuesta en conjunto con el Conahcyt. Ante el cuestionamiento de por qué esa dependencia estaría a cargo del instrumento, sólo reiteraron que estaban trabajando con el Consejo en los detalles y querían respetar su liderazgo.

“Queremos ser respetuosos del Conhacyt, con quienes estamos trabajando, la doctora Álvarez-Buylla, quien está liderando esta encuesta. Junto con la Secretaría de Salud, hemos acordado que en dos semanas vamos a dar todos los detalles de esta encuesta a razón de que la estamos haciendo en colaboración con el Conhacyt”, dijo en ese momento el recién nombrado titular de la Conasama, Juan Manuel Quijada Gaytán.

Consultada al respecto, la Conasama subrayó que la encuesta se hará en conjunto con Conahcyt, pero el levantamiento de datos estará completamente a cargo de la primera dependencia, mientras que la segunda intervendrá en el muestreo.

Aseguró, además, que en el transcurso de las dos primeras semanas de octubre se darán a conocer, ahora sí, los detalles.

Encuestas tienen problemas de metodología

Las encuestas sobre consumo de sustancias han tenido diferentes metodologías y versiones en el pasado. La última fue la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2016-2017. A partir de entonces, no se ha vuelto a levantar una encuesta similar que refleje los patrones de consumo de sustancias legales e ilegales.

Respecto a las versiones anteriores se presentaron incluso críticas, por preguntas problemáticas tendientes a la estigmatización de los consumidores –y sobre todo las consumidoras–, por no reflejar realmente la realidad de la incidencia en el consumo, o por preguntas tramposas que “inflaban” el número de personas consumidoras en el momento, por lo que el MUCD llamó a revisar estos elementos en la nueva versión.

La Encodat 2016-2017 fue coordinada por la Secretaría de Salud a través de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), con la participación del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” y del Instituto Nacional de Salud Pública, que elaboraron el diseño conceptual, los cuestionarios, y estuvieron a cargo de la capacitación de encuestadores, el trabajo de campo y el análisis e interpretación de los resultados.

En el documento de resultados se describe que la preparación y el trabajo de campo de la Encuesta se hicieron con financiamiento de la Secretaría de Salud. Todavía en enero de 2022, la Conadic aseguraba que no se consideraba actualizar la encuesta en un futuro próximo por razones presupuestales, con el argumento de que tendría un costo aproximado de 150 millones de pesos.

En una solicitud de información pública contestada el 28 de febrero de 2022, la misma dependencia señaló que la última versión de la Encodat (2016-2017) había tenido un costo de 77 millones 600 mil pesos y que hasta ese momento, no se contemplaba realizar un nuevo estudio.

Puedes leer: Estos son los efectos del fentanilo en el cerebro

Relevancia de la encuesta y recursos legales

Para MUCD, la relevancia de contar con una encuesta nacional es conocer de manera científica y estadística cuáles son las necesidades de la población mexicana, sus patrones de consumo y la incidencia del tipo de sustancias que se están consumiendo actualmente.

“Al conocer cuáles son los efectos tanto positivos como negativos que pudiera tener este consumo, es que se podrían plantear políticas públicas de atención, sobre todo del problema en específico que son las adicciones”, explicó Reyes.

Esto también permitiría hacer una diferenciación entre un consumo habitual o esporádico o un consumo problemático o adictivo, que genera un problema a la salud.

Sin esa información no es posible afirmar que las políticas públicas que existen actualmente responden a esas necesidades y a evidencia científica, abundó Reyes.

El MUCD ha observado que esas políticas, que van desde el establecimiento de centros para adicciones, el presupuesto que se le da a los hospitales públicos para tratar enfermedades mentales, la fiscalización a los centros de tratamiento e internamiento –que ha disminuido– hasta la publicidad que hay en medios respecto a la prevención de adicciones, no están basadas en información científica.

Ante ello, la organización pidió, mediante un juicio de amparo, que se lleve a cabo una encuesta mediante la cual, con información estadística y científica, se puedan conocer los patrones e incidencia de consumo de sustancias legales e ilegales que tienen potencial adictivo. De esta manera, sería viable no solo justificar las medidas que se están implementando, sino identificar otras problemáticas o necesidades.

El recurso, que ya fue admitido, sigue en su etapa inicial, en la que se están haciendo todos los requerimientos a las autoridades señaladas para que rindan un informe justificado, es decir, lo que responden respecto al incumplimiento de la obligación.

“Seguimos en esa etapa inicial donde nosotros también hemos ido proveyendo al juzgado de elementos y más evidencia de que la encuesta es necesaria para garantizar no solamente el derecho a la información, sino también a la salud”, aseguró Reyes.

Hasta ahora, la organización no tiene conocimiento de que exista información oficial o actos tendientes a cumplir. Los informes justificados que las autoridades deben presentar a partir del recurso legal son una forma en la que también podrían reportar al poder judicial esas acciones, y hasta la fecha no lo han hecho. “Solo podemos asumir que sigue sin cumplirse con esa responsabilidad”, concluyó Reyes.

Relacionado

El documento fechado en diciembre de 1942 se refiere específicamente a tres campos de concentración y contradice la versión que ha mantenido la Santa Sede.

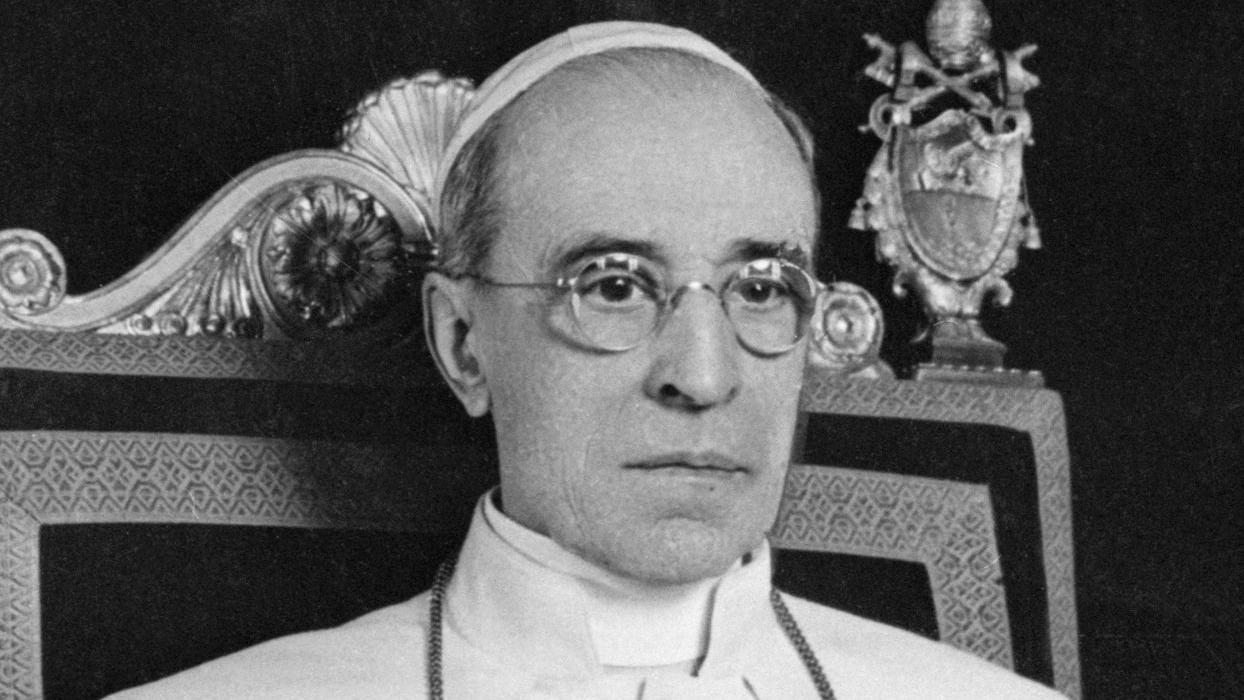

Una carta recientemente descubierta sugiere que el papa Pío XII, durante la Segunda Guerra Mundial, recibió información detallada por parte de un jesuita alemán de confianza, según la cual hasta 6.000 judíos y polacos eran asesinados en cámaras de gas cada día en la Polonia ocupada por los alemanes.

Eso es significativo porque entra en conflicto con la posición oficial que ha mantenido la Santa Sede de que en ese momento la información con la que contaba la Iglesia sobre las atrocidades que estaban cometiendo los nazis era vaga y no estaba verificada.

La carta fue descubierta por el archivista del Vaticano Giovanni Coco y fue publicada el domingo en en el periódico italiano Corriere della Sera con la aprobación de funcionarios de la Santa Sede y con el título “Pío XII lo sabía”.

Fechada el 14 de diciembre de 1942, la epístola fue escrita por el padre Lother Koenig, un jesuita que formaba parte de la resistencia antinazi en Alemania, y estaba dirigida al secretario personal del Papa en el Vaticano, el padre Robert Leiber.

La carta hace referencia a tres campos nazis —Belzec, Auschwitz y Dachau— y sugiere que hay otras cartas entre Koenig y Leiber que o bien han desaparecido o aún no se han encontrado.

Para Coco, “la novedad e importancia de este documento deriva de que ahora tenemos la certeza de que la Iglesia católica en Alemania envió a Pío XII noticias exactas y detalladas sobre los crímenes que se estaban perpetrando contra los judíos”. Y por tanto el Vaticano “tenía información de que los campos de trabajo eran realmente fábricas de muerte”.

El historiador David Kertzer, autor de varios libros sobre el papa Pío XII y su papel en la guerra, le dijo a la BBC que lo novedoso de la carta es que “habla específicamente de los crematorios, de miles de judíos que eran arrojados a los hornos cada día”.

Y por otro lado, que fue presentada por un archivista del Vaticano.

“Me parece que muestra un esfuerzo en el Vaticano o al menos en partes del Vaticano por comenzar a aceptar esta historia”, agregó.

Documentos desclasificados

La carta se encontraba entre los documentos que hasta hace poco se guardaban de forma desordenada en la Secretaría de Estado del Vaticano, según Coco.

Para Suzanne Brown-Fleming, directora de Programas Académicos Internacionales en el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos en Washington, que estos archivos se den a conocer muestra que el Vaticano se estaba tomando en serio la declaración del papa Francisco de que “la Iglesia no tiene miedo de la historia”.

Francisco ordenó que los archivos de guerra se abrieran en 2019.

“Hay tanto un deseo como un apoyo a que se evalúen cuidadosamente los documentos desde una perspectiva científica, ya sea favorable o desfavorable (para el Vaticano) lo que los documentos revelan”, añadió Brown-Fleming.

“Con la apertura de los archivos vaticanos de este periodo hace tres años, hemos desenterrado una variedad de documentos que muestran lo bien informado que estaba el Papa sobre los intentos nazis de exterminar a los judíos de Europa desde el momento en que se pusieron en marcha”, le dijo Kertzer a la BBC.

“Esta es sólo una pieza más”, concluye.

Kertzer añade que, más que lo que han revelado esos documentos, “lo que ha dañado la reputación del Vaticano es su negativa a enfrentar esta historia con ojos claros”.

La disputa sobre el legado de Pío XII

El documento que se acaba de conocer probablemente alimentará el debate sobre el legado de Pío XII y su controversial campaña de beatificación, que actualmente se encuentra estancada.

Sus partidarios siempre han insistido en que el pontífice trabajó de maneras concretas detrás de escena para ayudar a los judíos y que no habló para evitar que empeorara la situación de los católicos en la Europa ocupada por los nazis.

Sus detractores afirman que por lo menos le faltó valor para dar a conocer la información que tenía a pesar de las peticiones directas de las potencias aliadas que luchaban contra Alemania.

Uno de los libros de Kertzer, además, reveló una larga y secreta negociación entre Hitler y Pío XII para alcanzar un acuerdo de no agresión.

Al final, la evidencia indica que el papel de Pío XII en la Segunda Guerra Mundial es ambiguo. Aunque consideraba que el nazismo era un movimiento político pagano que maltrataba a los católicos, no fue un Papa particularmente incómodo para el Tercer Reich.

Y tampoco denunció con claridad el exterminio judío, aunque quizás tenía conocimiento de la barbarie que estaba ocurriendo.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.